Мы публикуем стенограмму и видеозапись лекции доктора физико-математических наук, заместителя директора Института теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН, профессора Московского физико-технического института (МФТИ), члена рабочей группы, научного руководителя проекта «Корпус экспертов» Михаила Викторовича Фейгельмана, прочитанной 25 апреля 2013 года. в рамках проекта Публичные лекции «Полит.ру».

Текст лекции

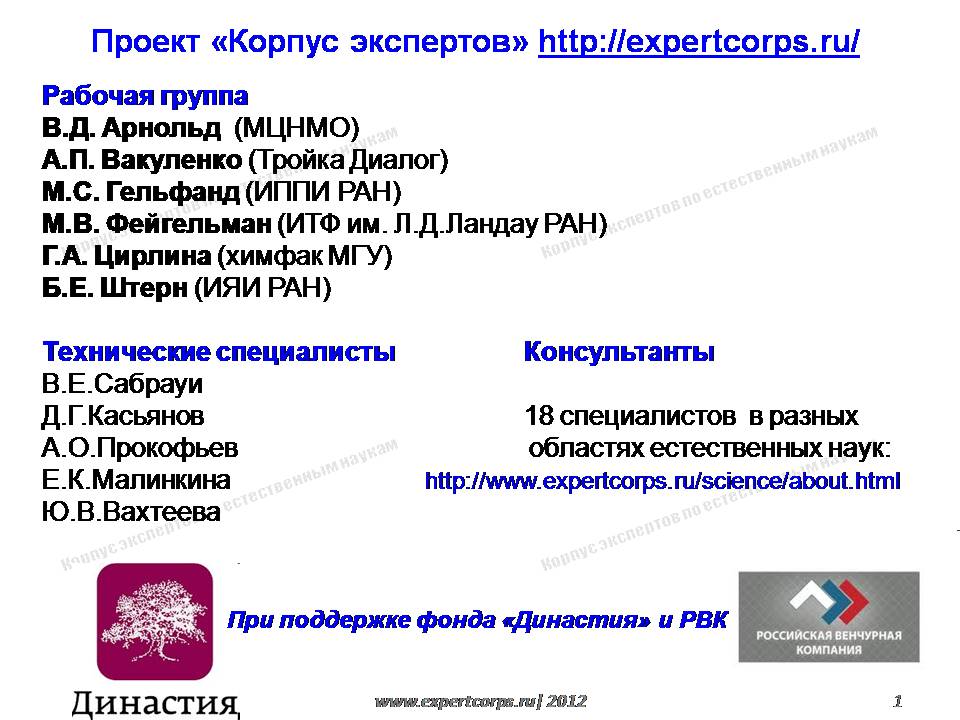

Я собираюсь рассказать о некоторых результатах проекта «Корпус экспертов», который начался уже больше пяти лет назад. Вот тут на первой странице написано, что это Корпус экспертов по естественным наукам, это для нас принципиальное ограничение -науками общественными и гуманитарными мы не занимаемся: не знаем, как заниматься, не умеем заниматься и не отвечаем на вопросы по ним, заранее предупреждаю публику. У каждого специалиста есть своя сфера компетенции, и за неё я выходить не хочу.

Рассказано будет вкратце, что собой представляет проект, и зачем он был затеян, и затем каким образом удалось приблизительно понять величину и расположение массива активно действующих учёных, научных работников в России на нынешний момент. Вкратце, вывод состоит в следующем - они существуют, но их гораздо меньше, чем можно было бы подумать, судя по статистике трудовых книжек в учреждениях под научными названиями.

Во-первых, коллектив проекта - он перечислен на презентации, по большей части - научные работники разных специальностей, включая нашего коллегу из наукоёмкого бизнеса. У нас есть уже перечисленные здесь пять постоянных действующих технических специалистов, ради которых нам и требуется финансовая поддержка, в данном случае осуществляемая грантом от «Династии» и контрактом с РВК, ну, и кроме того в этой деятельности на разных этапах регулярно нам существенно помогали коллеги - учёные из разных научных областей, без участия которых это сделать не представлялось возможным.

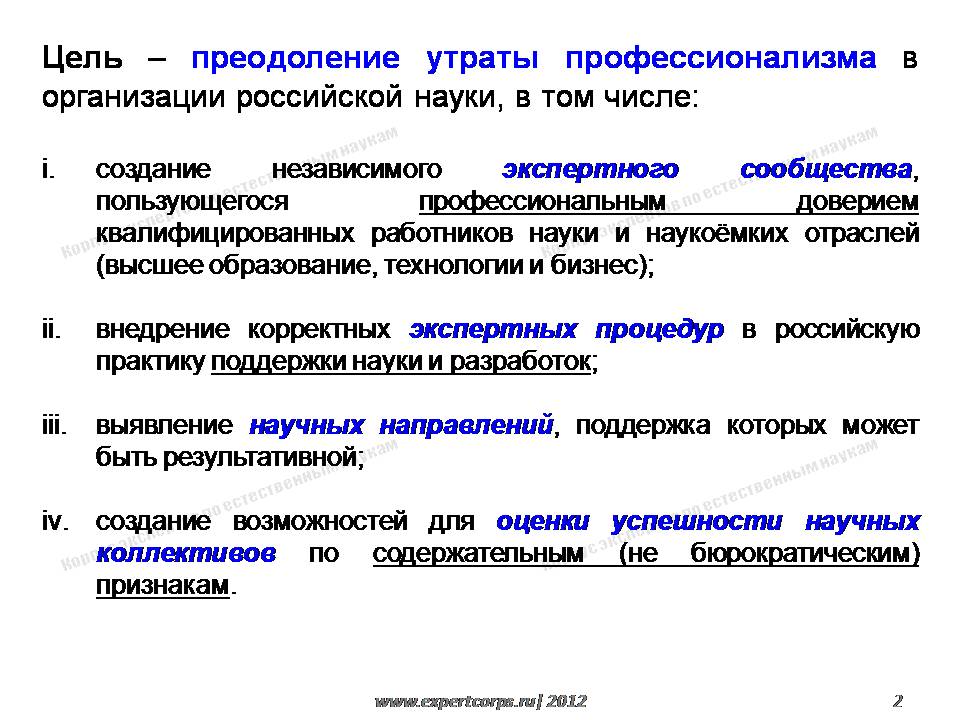

Зачем это всё делалось - ещё в 2007 году на очередных разговорах "как же мы дошли до жизни такой, и что нам делать" среди научной братии возникло понимание, что даже при наличии неизвестно откуда взявшейся, так сказать, политической воли делать что-либо осмысленно, это невозможно делать без инструмента. Одной из важнейших частей инструмента является собственно институт экспертизы, который давно разрушен, и уже давно в осколках. Поэтому была предпринята нахальная попытка его создать в организационном смысле из ничего, а в смысле практическом - из того массива учёных, которые ещё работают. Просто из тех граждан, которые могут быть экспертами, - выявить, но выявить не потому что, что он знает такого-то Васю, а он знает такого-то Петю, ибо такая система у нас как раз вполне существует и работает (как известно, плохо), а по каким-то алгоритмизуемым признакам, чтобы можно было объяснить на уровне определённых правил и регламентов - откуда взялись эти граждане, которые будут провозглашены как научные эксперты.

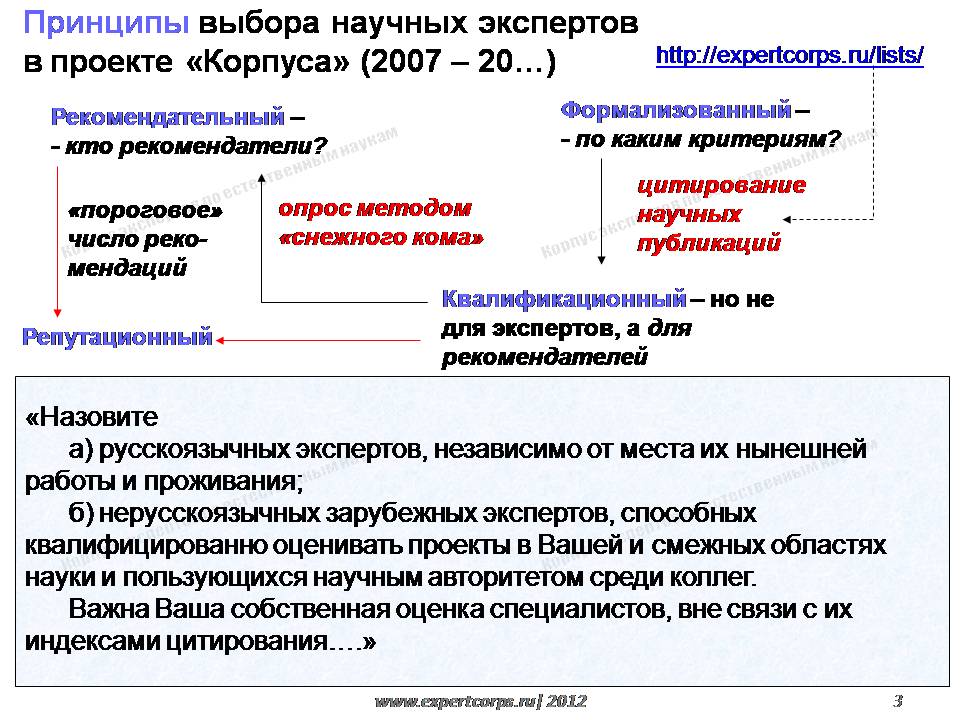

Поэтому принцип был выбран следующий : в качестве исходного набора данных мы использовали получившие к тому времени уже популярность списки высокоцитируемых учёных, которые начал составлять ещё в 2001 году Борис Штерн, там уже было довольно много учёных разных специальностей. Тогда было решено включать в «списки цитирования» тех людей , которые имеют общее количество ссылок на свои работы (т. н. индекс цитирования) больше тысячи, а кроме того еще и тех людей, у которых число ссылок на работы, опубликованные за последние семь лет (от того года, когда это вычисляется), превышают 100. Имелось в виду, что есть люди, работающие недавно, и много цитирования накопить не успели, но уже находятся в активной фазе деятельности. Из объединения этих подмножеств составили списки и решили, что люди, входящие в эти списки, и принадлежащие определённой научной области, могут служить выборщиками, то есть теми, кого спрашивают: "Кого вы считаете экспертом в своей научной области?"

Что значит научная область: она определялась для начала достаточно широко, если речь о физике, то это не "вообще физика", что было бы полностью бессмысленно, речь о крупном разделе физики, например, физика конденсированного состояния - физика твёрдого тела, иначе говоря. И составили список всех людей, которые находятся с этой специальностью в списках цитирования Штерна, послали им письма по e-mail с просьбой назвать тех специалистов, кого они считают достойными научными экспертами. Получили много ответов, не от всех разумеется, но порядка 30-40% от тех, кому посылали вопросы. Получили в этих ответах много имён, часть из них уже принадлежала к выборщикам, часть была новыми.

Так или иначе, те, кто были названы в опросе 5 раз и более, уже считались потенциально научными экспертами в своей научной области, после чего им посылали письма с сообщением, что "глубокоуважаемый такой-то, вас коллеги назвали много раз в опросе по экспертам, если вы разрешите, то мы ваше имя укажем в списке экспертов". Таким образом, началась генерация списков, далее мы перешли к другим разделам физики, вот здесь некоторая временная ось показана на презентации: физика, астрономия, ядерная физика и атомная физика, - в первом приближении к концу 2008 года с физикой было покончено, далее занялись аналогичной деятельностью по биологии – и продолжали таким образом развивать эту деятельность в разных естественных науках.

В сущности, сейчас последними пришли опросы специалистов по химии и по наукам о Земле - геофизике, геохимии и тому подобному. И, так сказать, в грубом приближении все основные разделы естественных наук были исследованы, но именно что в грубом приближении, потому что в каждой из этих наук есть разные разделы с разным количество научного населения в них. В некоторых из них исходная методика поиска экспертов не очень хорошо работает, поэтому после такого первого прохода по всем областям сейчас мы видим задачу уже в том, чтобы подробнее разбираться с различными областями естественных наук, в том числе - плохо представленными на первом этапе.

В результате в этих списках научных экспертов значится несколько сотен человек по разным естественным наукам вместе взятым, но дополнительным результатом этих исследований было то, что у нас параллельно собирались сведения о гораздо большем количестве научных работников, которые как-то заметны своему окружению, например, если человек рекомендован коллегами не пять раз, а три, мы его не предлагаем включать в вывешиваемые списки, но мы замечаем, что он чего-то тоже стоит и тоже что-то умеет делать - и может быть привлечён к какой-то экспертной работе, если является одним из немногих специалистов в какой-то узкой области.

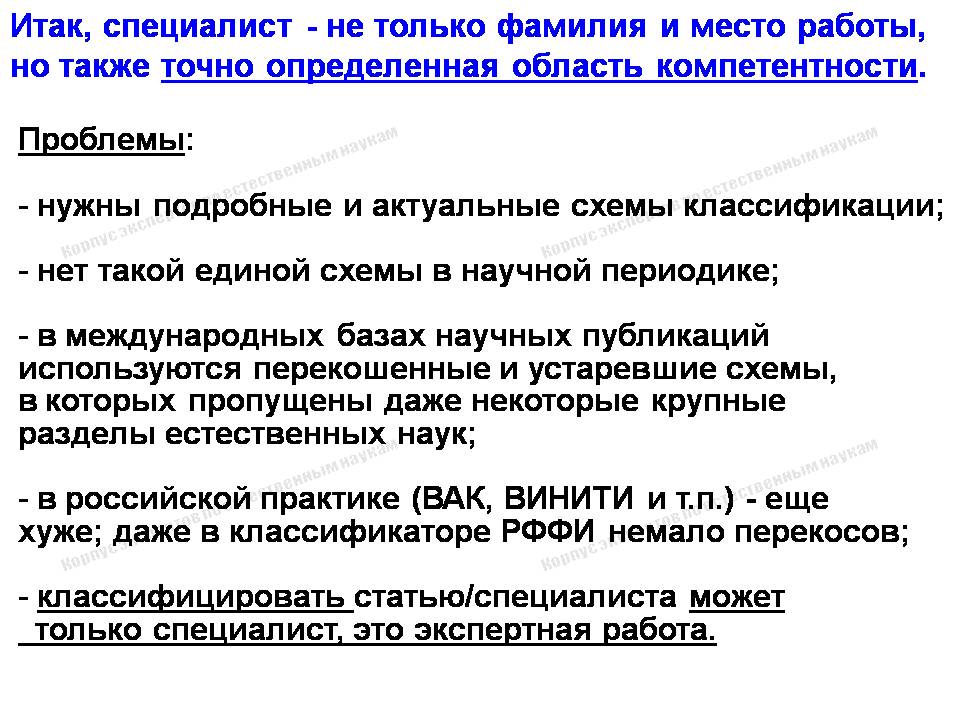

Вот теперь я перехожу к вопросу о том, как, собственно, эти естественные науки и их части подразделяются, потому что это проблема классификации разных направлений естественных наук - неясно, в какой степени она осознаётся разными лицами и организациями, которые принимают решения или думают, что принимают решения. Есть разные предметы экспертной оценки, например, простейший - научная работа, посланная в журнал, реферируемый журнал, она становится предметом экспертной оценки коллег-специалистов: интересная ли это работа, которую стоит публиковать, или же она того не заслуживает. Другой предмет оценки - проект, поданный в какой-нибудь фонд, здесь похожий вопрос - по оценке проекта. Наконец, оценке может подлежать сам специалист - диссертация или оценка специалиста, пригоден ли он для занятий какой-либо должности. Для того чтобы научная экспертиза имела смысл, который в неё вкладывается, нужно, чтобы специализация предполагаемого эксперта соответствовала предмету деятельности в статье или научном проекте. Это звучит тривиально, но выполняется далеко не всегда на практике.

Когда мы затеяли эту всю историю с поиском научных экспертов, было ясно, что нужно начать с того, чтобы попытаться разные области естественных наук классифицировать более или менее регулярным образом, чтобы затем можно было установить соответствие между экспертом и, например, предметом проекта, посланного в фонд.

Мы потом встречались со многими примерами, посылаемыми в какие-нибудь фонды, особенно в модные венчурные фонды. Просто волосы дыбом встают: такое ощущение, что люди не представляют себе, что нужно обозначить, к какой области науки это наукоёмкое нечто относится, и, как правило, не пишут этого. А специалисты соответствующих фондов теряются в догадках. Если нас знают работники фондов - нам звонят и спрашивают, куда стоит определить работу, а мы с голос нае работаем, просим присылать написанный текст (по email, разумеется), что нередко вызывает проблемы.

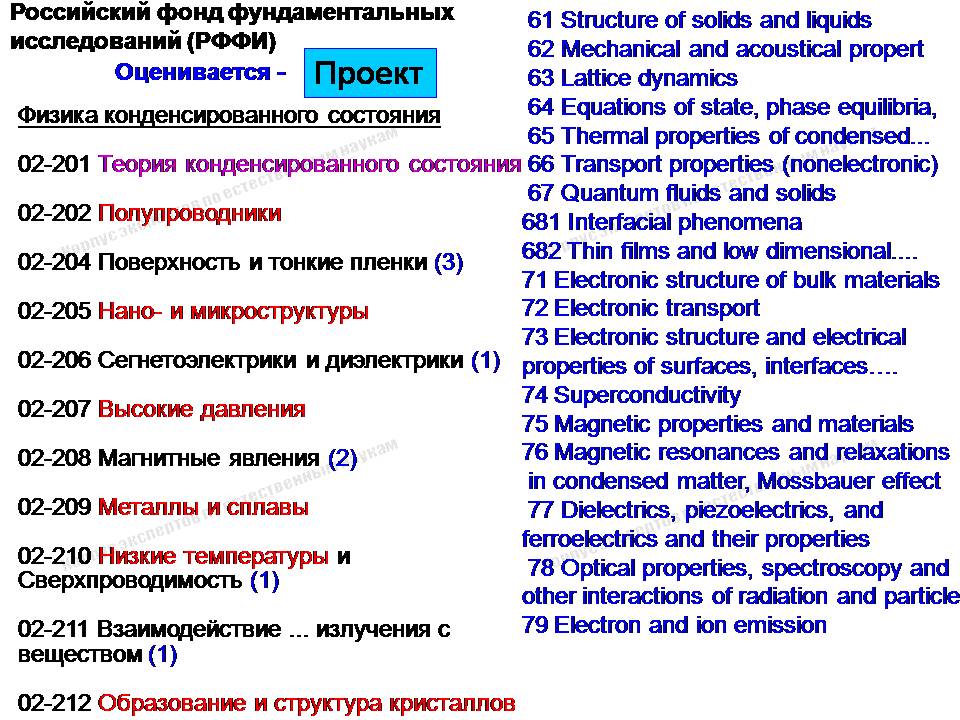

Так вот, примеры о том, какие разные бывают научные классификаторы, и как мы решили поступать в разных случаях. Поскольку мы начали с физики, и здесь положение несколько получше, потому что существует признанный в мире классификатор, используемый Американским физическим обществом, и всем миром, мы с этого классификатора и начали, немного модифицировав или упростив его в тех пределах, в каких нам было нужно. Полезно его сравнить с несколькими разными классификаторами, которые используются в разных местах у нас в стране. Вот есть слева на презентации кусок классификатора Российского фонда фундаментальных исследований, с нашей точки зрения наиболее разумного, из используемых в стране - это один из таких классификаторов, а справа - кусок из классификатора Американского физического общества (PAKS).

На что можно обратить внимание? Я понимаю, что это может быть непонятно не физикам, но я попытаюсь пояснить, почему тут слева некоторые слова выделены красным, а некоторые - чёрным. Красные слова - классификация по объектам изучения, чёрные - классификация по явлениям. В первой строке - теория конденсированных состояний, это вообще третья классификация, третий принцип - обо всём, чём угодно, но о теории. С логической точки зрения - разнородная система классификации, справа она существенно однороднее, принцип деления в основе - деление по феноменам, по механизмам явлений.

Вот другой "популярный орган", так сказать — ВАК Российской Федерации, здесь оценивается специалист. Тут приведено двадцать три раздела по физике, они тоже очень разнородные! Если их сравнивать с классификациями PACS, то там (в PACS) по физике, в первом и втором уровне, около 80-90 строк. Здесь мы имеем двадцать три названия чрезвычайно разной степени общности, некоторые из них довольно узкие. Вот они покрашены разными цветами, в качестве примера, вот здесь разными цветами показаны наименования чрезвычайно разной степени общности, например: физик твёрдого тела, один из 20-ти разделов специализации ВАК, а он занимает два из девяти основных разделов физики по американской классификации, он гигантский, на самом деле! Специалист по физике твёрдого тела - сомнительное существо, сейчас он должен был бы быть универсалом, каких в мире уже почти не осталось.

А есть другие, разделы, приведенные дважды - физика ядра и элементарных частиц, а ещё физика высоких энергий; чем они отличаются, трудно сказать, это имеет историческое происхождение, но, существенно, что такого рода классификация в каких-то случаях позволяет сопоставить изучаемую работу (диссертацию в данном случае) со специалистами из нужной области, а иногда совершенно не позволяет. Пример: эти же цифры: 01.04.02 на презентации обозначают специальность "теоретическая физика", вот у меня такая специальность, я бы не взялся быть оппонентом по любойдиссертации по теоретической физике, это же совершенно уже сейчас невозможно, и ни один разумный человек к этому таким образом не подходит. Но, если это некоторая официальная система аттестации, которая должна быть "fool-proof", то эта конструкция просто не должна позволять делать такие вот глупости, а она очень даже позволяет.

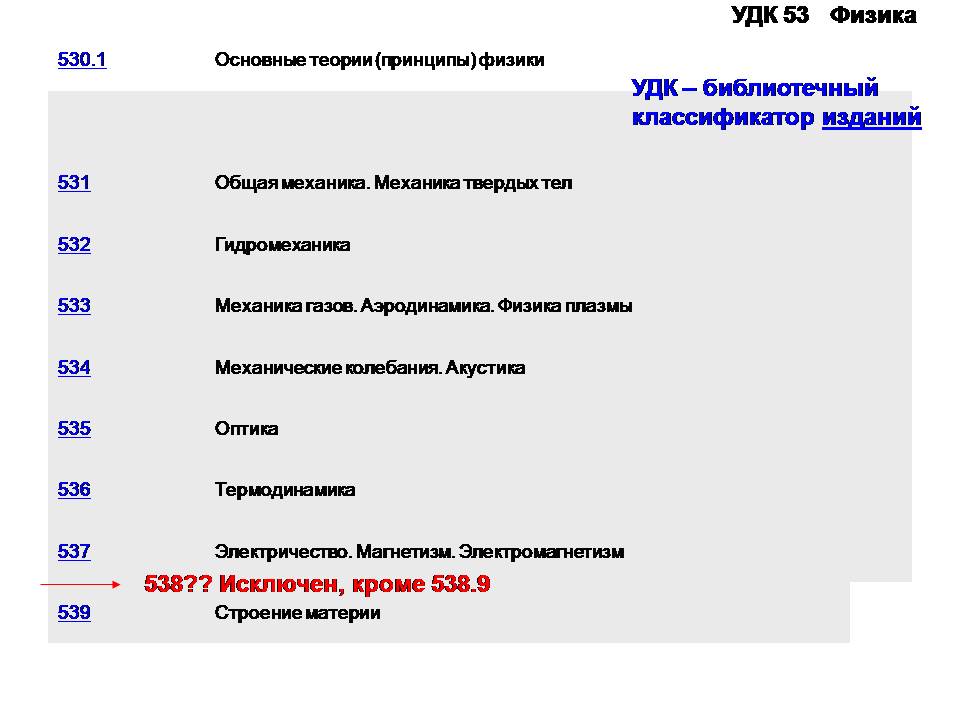

Ну, дальше совсем смешно. Это универсальный десятичный классификатор УДК, вот тут его часть относительно физики, тут есть порядка десятка наименований, но если прочитать их названия, они соответствуют разделам курса физики времён до Второй мировой войны или сразу после. Это продукт истории, который почти не был переработан в соответствии с текущим состоянием, ну не совсем не был переработан, вот там был номер 5.38, которого сейчас нет, от него остался подпункт. Тут ещё есть смешная штука - этот классификатор считается ныне коммерческим продуктом, от него официально доступна только самая верхняя часть, а всё остальное граждане должны покупать. Замечу, что Американское физическое общество не считает нужным продавать свой классификатор — он в свободном доступе! Так вот, смотрим 5.38.9 - а там здорово, вполне современный классификатор физики конденсированного состояния, более или менее соответствующий международному, то есть это всё разумно, но это находится в качестве одного какого-то подраздела, в то время как всё остальное осталось с допотопных времён.

Борис Долгин: Прошу прощения, что встреваю, а как назывался 5.38?

Михаил Фейгельман:Не помню, к сожалению. На этот вопрос можно впоследствии ответить, а сейчас я не готов, не берусь фантазировать.

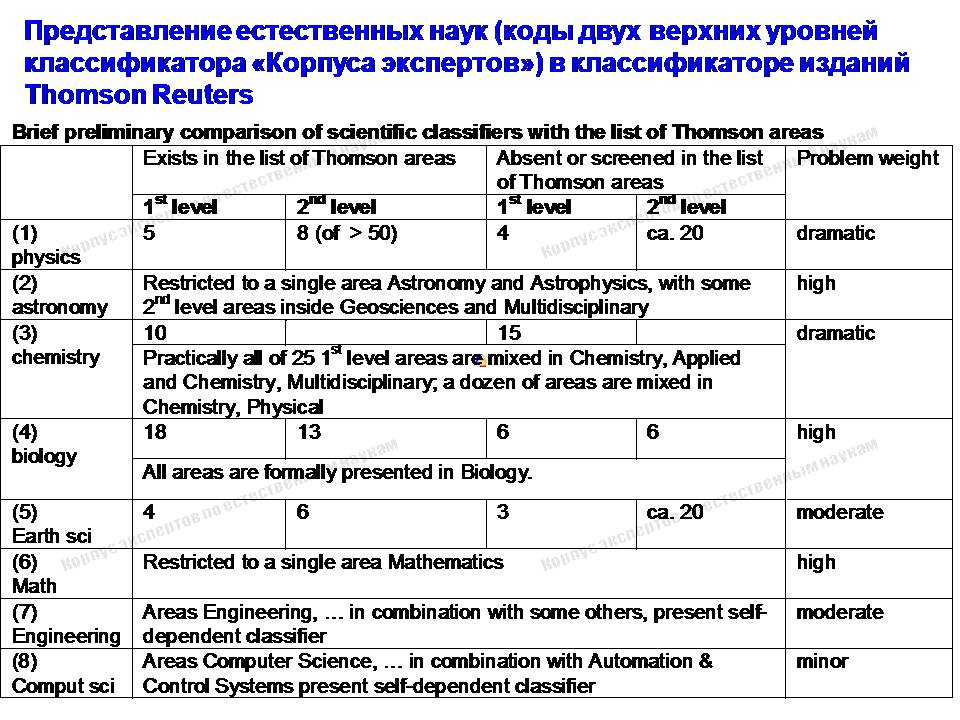

Пойдём далее. Есть, конечно, ещё классификации всяких международных баз публикаций, вот самая известная из них - Web of Science, принадлежащая компании Thomson Reuters.

Итак, вывод из всей этой части рассуждений. Вывод в том, что если хотите цивилизованным образом изыскивать экспертов, то нужно придумать ещё и самим схему их классификации, что и было сделано. Cделано было вот что: был взят для начала классификатор американский по физике, тут стоит сказать, что использовался только верхний уровень 0, 10, 20 и т.д., а каждый из них содержит по 6-8 подразделов, и вот это то, что мы и используем. А далее по другим наукам привлекались коллеги-специалисты и тяжёлым долгим трудом составлялись адекватные текущему состоянию науки классификаторы - и по астрономии, и по математике, и по наукам по земле и по химии и биологии. Каждый раз происходила деятельность, в которой участвовало четыре-пять специалистов по одной науке, которые долго дискутировали и приходили к какому-то консенсусу, как это всё должно разумно выглядеть. Продукт этого интеллектуального труда находится на сайте проекта.

Что же мы в итоге собрали? Помимо тех общедоступных списков, которые состоят из граждан, которые согласились на упоминание своего имени в качестве экспертов, также на том же сайте имеется довольно сильно упорядоченные и каждый год пересчитываемые данные по цитированию научных работников.

Реплика из зала:А не может фамилия выпасть из базы?

Михаил Фейгельман:Нет, не может из базы выпасть фамилия. Я подробнее потом отвечу.

Теперь довольно подробный материал у нас имеется по адресу страницы, указанному на презентации. Здесь я привожу таблицы и данные в сокращённом виде, чтобы их можно было обозреть на экране, в действительности они существенно более объёмные.

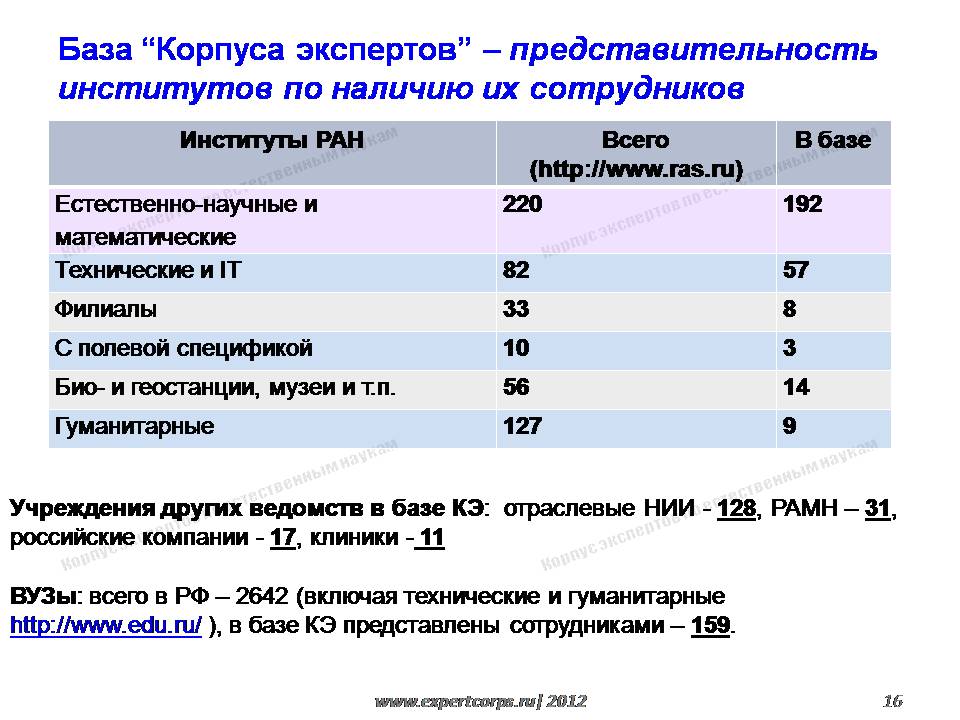

О том, кто там содержится, и насколько это представительно. Здесь эта представительность по отношению к институтам Академии наук, с Академией наук лучше всего в том смысле, что много сведений, требуемых для анализа, уже есть на сайтах институтов или сайте академии. Всего есть 220 естественно-научных и математических институтов, согласно сайту Академии, а у нас в базе присутствуют 192 из них – там есть люди, которые замечены по цитированию или по рекомендациям, в общем, достаточно неплохое представительство. Следующие - компьютерные науки и технические науки, всего 82 института, а представлено 57, - видно, что меньше, и эту часть наша методика хуже захватывает. Ещё хуже, разумеется, с такими организациями, как биостанции, музеи и им подобные: люди, которые там работают, делают полезную работу, но эта работа не выражается в публикациях, на которые много ссылаются. Поэтому наш способ поиска для этих областей деятельности неадекватен.

И в последней строке - высшие учебные заведения, их всего 2600 примерно согласно официальному сайту МОН, у нас среди найденного массива представлено 159 вузов. Вот она, общая характеристика представленного массива. Ну, что он неполон, это понятно из его роста на 10% за полгода, но спрашивается, наскольконеполон? Если ещё потрудиться и поискать в течение года-другого, что будет ? Не хватает фантазии, чтобы сказать, что мы всего найдём больше, чем 10 тысяч, а, кажется, в одной Академии наук у нас научных сотрудников около 50 тысяч, то есть получается некоторое расхождение.

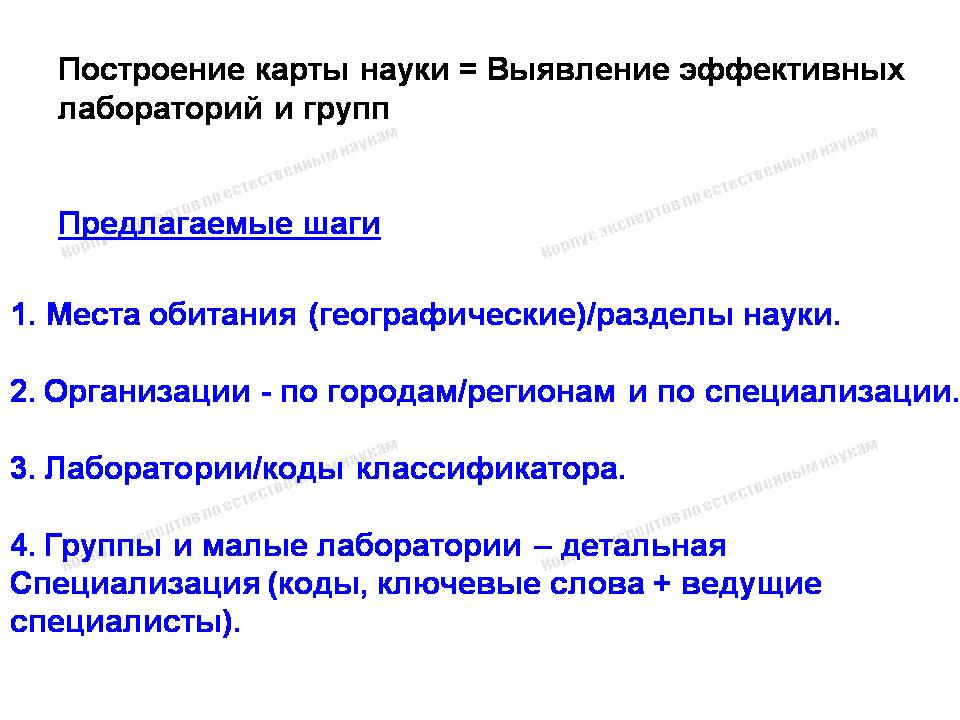

Вот внизу - соответствие массива и членства в Академии, оно частичное - часть входит, другая - нет. Теперь переходим к собственно понятию "карты", то есть, с нашей точки зрения, карта - способ выяснить, где занимаются какой-то определённой научной областью эффективно, - то есть результаты деятельности заметны по научным публикациям в реферируемых изданиях, которые люди читают. Где есть специалисты и группы специалистов, которые занимаются эффективно какой-то определенной областью научной, в каких городах? В каких организациях или лабораториях?

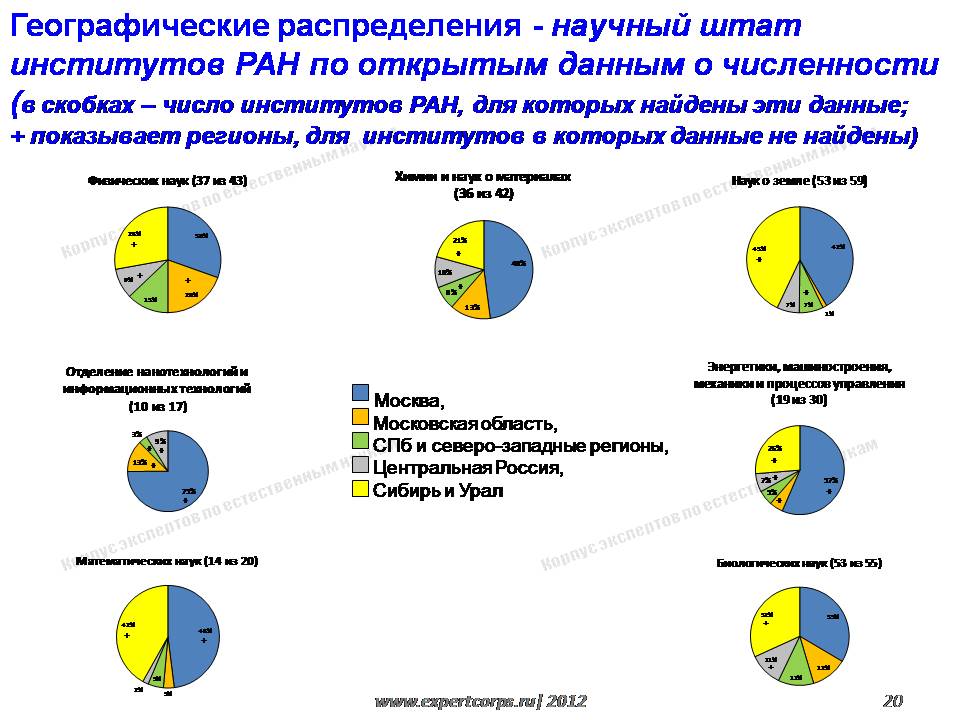

Первое - географические места обитания. Вот здесь приведены картинки по некоторым крупным научным разделам, скажем сверху слева - прикладная физика, а третий сверху слева - это физика конденсированного состояния и т.д. Вот кружочки с секторами раскрашены следующим образом: там внизу написаны регионы, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Северо-Запад, Центральная Россия, Сибирь и Урал. А доли и площади этих секторов показывают принадлежность найденных нами и внесённых в базу специалистов, как они делятся между регионами. Видно, что для разных научных областей - распределение разное, что везде доля Москвы очень большая - где-то половина, а где-то чуть больше или чуть меньше. Ну, вот это общая статистика, которая может быть для чего-то полезна, видно что разные разделы физики по разному выглядят, ну и других наук разделы тоже.

Далее можно поинтересоваться о корелляции с численностью научного штата в разных регионах. То, что мы могли здесь выяснить, - научный штат институтов из Академии (по остальным родам организаций выяснить это по открытым источникам просто нереально). Видно, что тут тоже численность научных работников в Москве - заметная, большая, но это, наверное, и так понятно. Здесь они классифицированы по отделениям Академии наук, а не по наукам, вот тут есть довольно забавные детали. Если посмотреть на отделение нанотехнологий и информационных технологий, особое такое отделение, вообще в нём три четверти сотрудников находятся в Москве, хотя самый известный член этого отделения происходит из Петербурга.

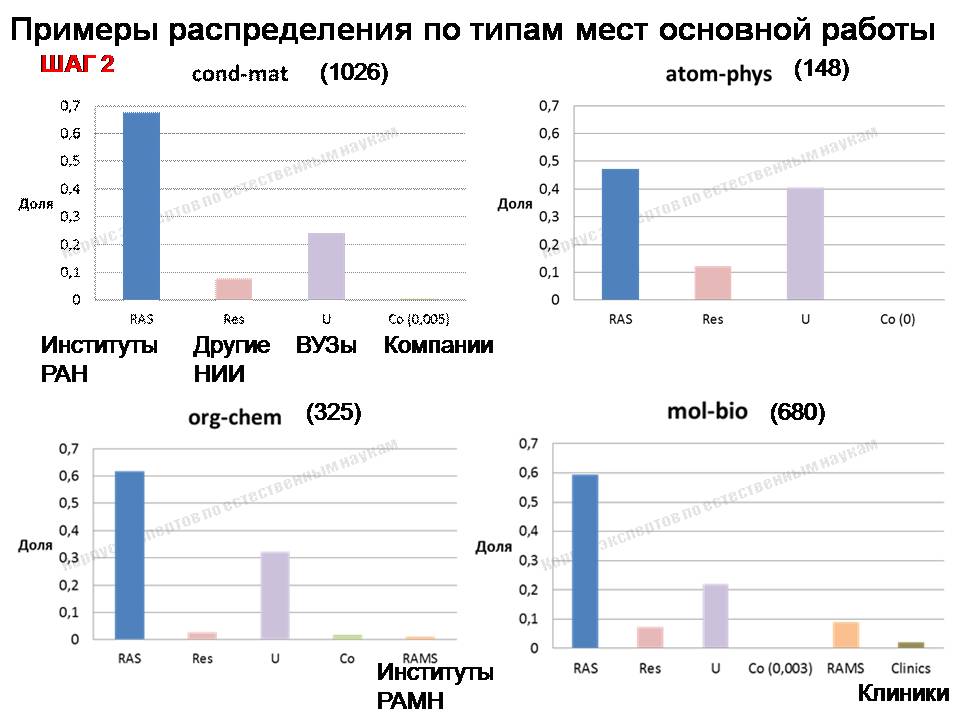

Дальше, как распределены научные работники, попавшие в нашу базу, между учреждениями разной ведомственной принадлежности. Здесь приведено четыре диаграммы из большого количества, ввиду невозможности представить все разделы всех наук, здесь для примера два раздела физики - конденсированное состояние и атомная физика, ниже - органическая химия и молекулярная биология. Столбики показывают, какая доля специалистов работает в институтах Академии - синий столбик, он везде самый большой, но его соотношение со столбиком с вузами - разное. Если по физике конденсированного состояния видно, что в вузах она присутствует раза в два меньше, то в атомной физике эти два столбика почти равны по своей величине. А есть ещё некоторые исследовательские институты, которые к Академии не относятся. Если посмотреть ниже, то появляется ещё один род организаций. На левой диаграмме внизу есть небольшой столбик "Ко" - частные компании, которые в области химии существуют и дают заметную долю специалистов, хотя и не очень большую. В атомной физике их нет вообще, а в физике конденсированных состояний - их не ноль, нов этом масштабе глазу не заметить. Ещё появляются в нижней части и другие учреждения - академии медицинских наук и клиники, если дело касается молекулярной биологии. Но большая часть специалистов, выявленных нами, всегда относится к институтам Академии наук.

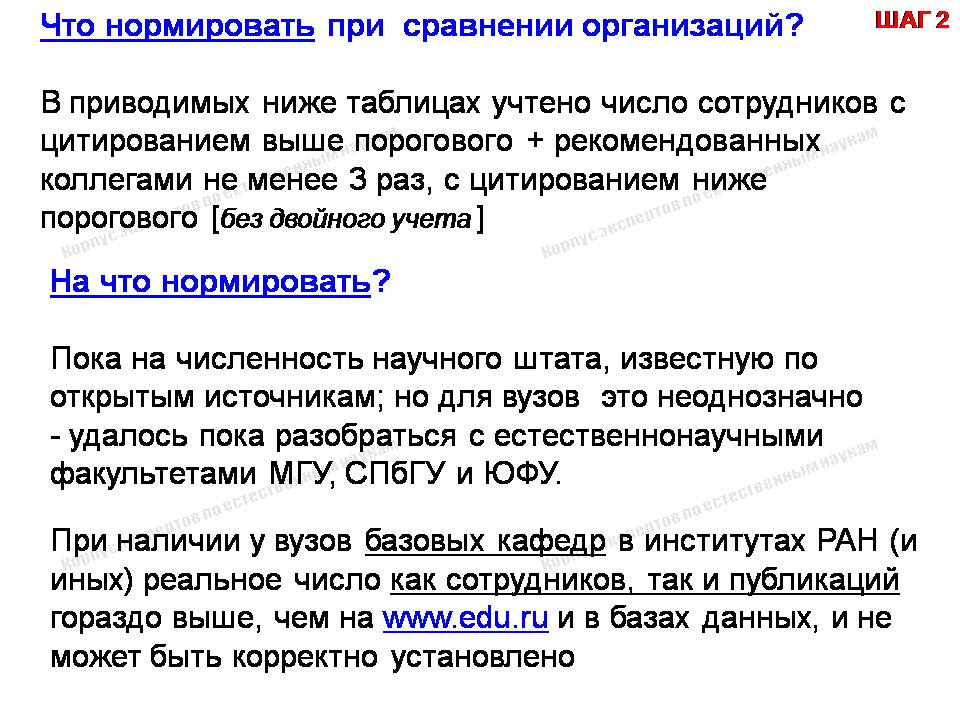

Теперь о вопросе, который может иметь практическое приложение, - как сравнивать научные организации в смысле эффективности производимого научного продукта? Можно по-разному сравнивать, мы произвели такое сравнение – считали, сколько в каждом институте имеется сотрудников, которые входят в эту базу: цитирование выше порогового, и рекомендованы коллегами не менее трёх раз, - вот такое множество. Сколько таких сотрудников имеется в вузе или научном учреждении. И поделим это число на общую численность научных сотрудников – доля, так сказать, заметных по своим результатам научных работников в том или ином учреждении. Только это можно сделать почти что исключительно с институтами из Академии. Потому что данные о количестве научного штата в вузах (не знаю - есть ли они в вузах), но в открытых источниках найти их обычно невозможно, удалось найти только информацию о естественнонаучных факультетах Московского университета, Санкт-Петербургского и Южного Федерального. Ну, кроме того, есть ещё дополнительные осложняющие обстоятельства, связанные с тем, что в некоторых вузах очень существенную роль играют совместители, работающие в Академии наук, а как их считать - большой вопрос: подчас они участвуют в научной деятельности, но не упоминают названий вузов в своих статьях.

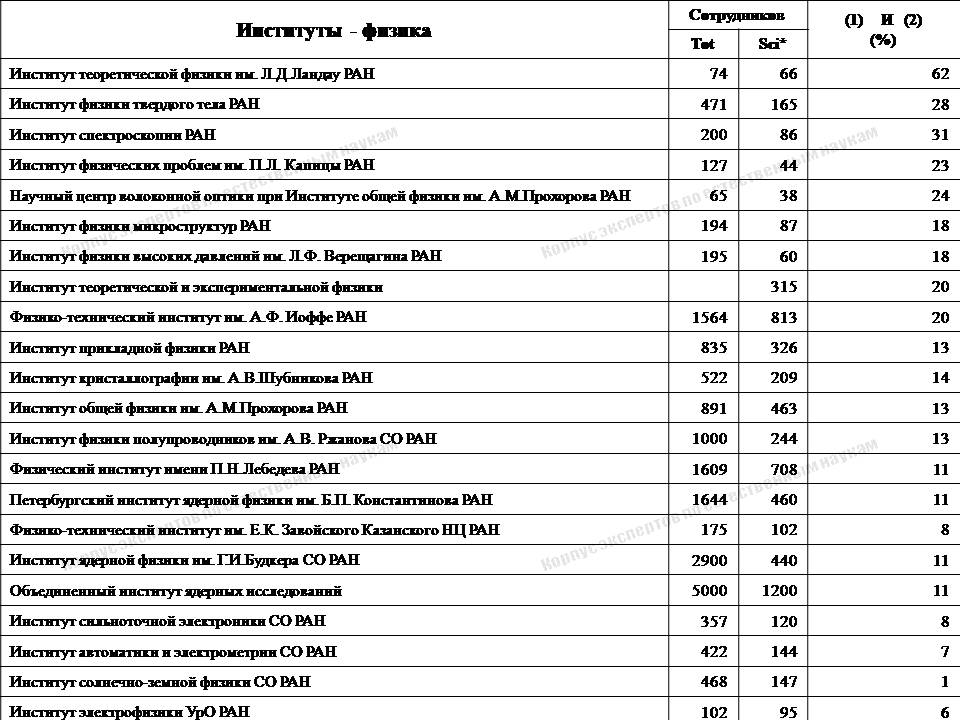

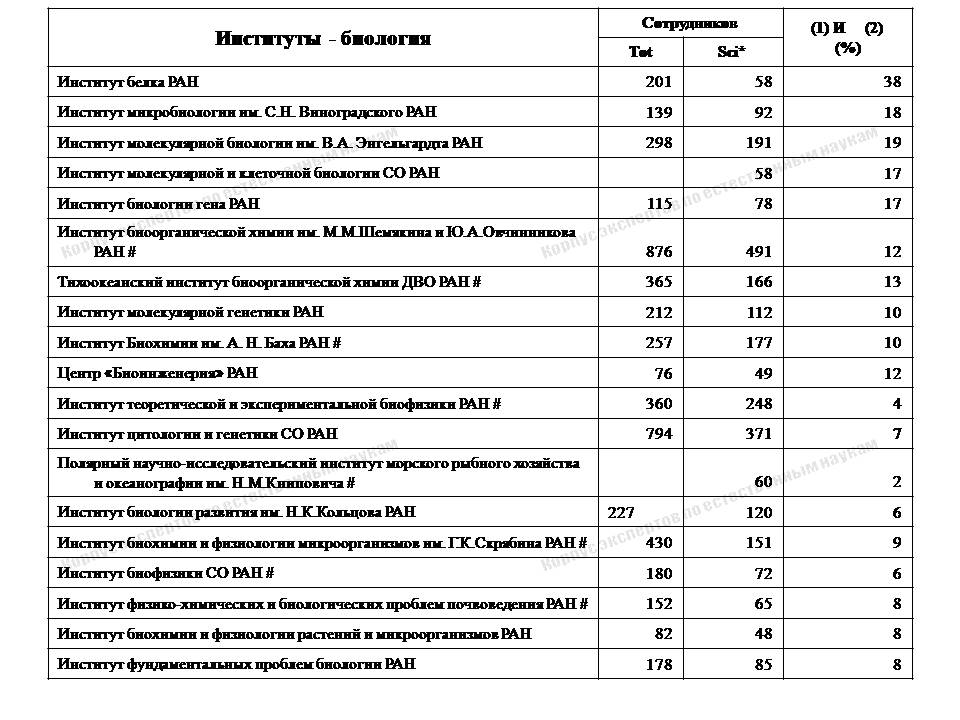

Вот пример такого исследования: физические институты, не все, а только столько влезло на один слайд , упорядоченный по соотношению числа сотрудников, вошедших по объявленным критериям в список, к общему количеству в процентах. Про первую строчку говорить ничего не буду — это особый случай - наше чисто теоретическое учреждение, далее идёт некоторое количество физических институтов с долей около 30%, вот они сверху, написаны доли, а далее доля постепенно уменьшается, на самом деле в подробном материале есть список всех, он уходит "вглубь", эти проценты в конце списка почти до нуля уходят. Ну и видно ещё, что в среднем очень крупные институты - им труднее, в очень крупных институтах меньше доля активно работающих учёных – ну, это не слишком удивительно, наверное. Следующий пример, аналогичный, по биологии. Здесь лидер имеет 38%.

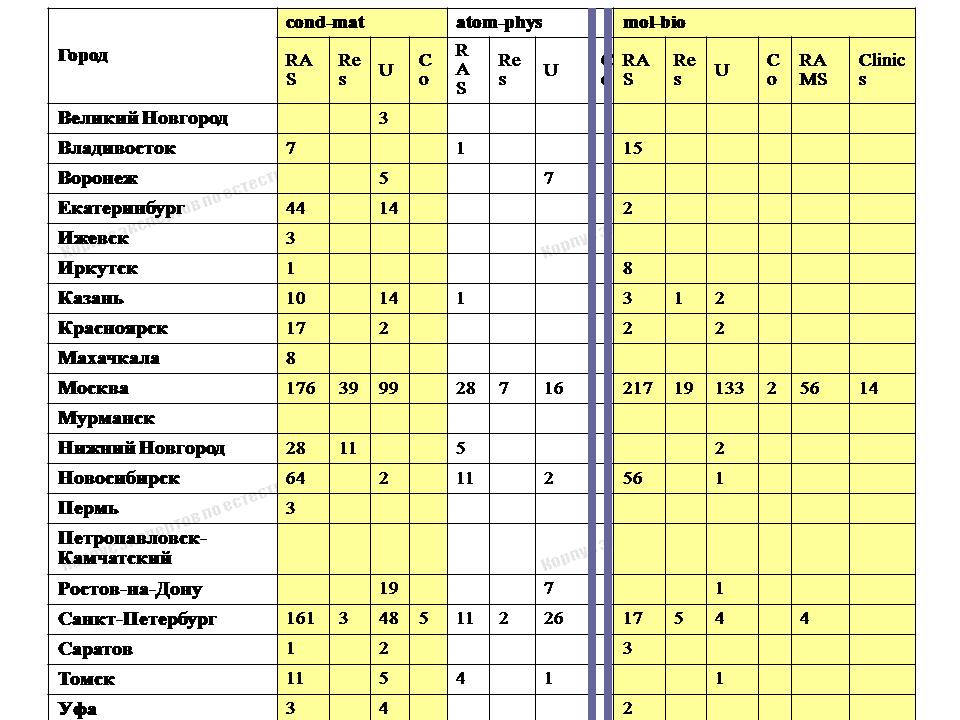

Теперь посмотрим другое сечение этой самой карты. Выбрали здесь молекулярную биологию и два раздела физики: конденсированное состояние и атомная физика, - и привели количество специалистов, по тому же принципу отобранным в разных городах.

Следующий шаг - увеличение масштаба, давайте возьмём один из наукоградов, а чем в нём люди занимаются?

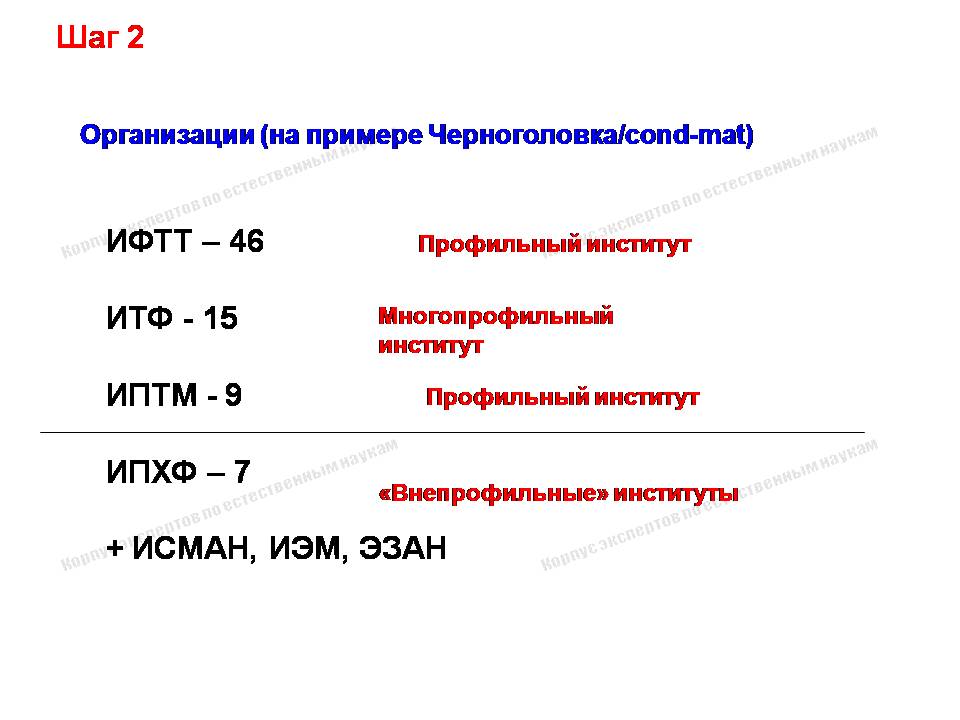

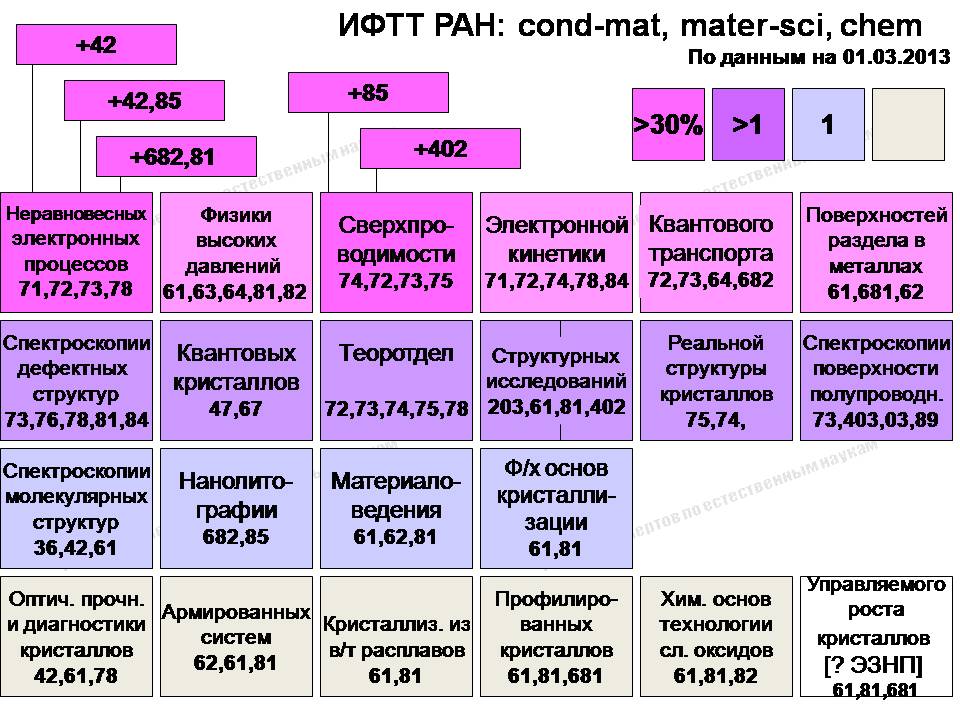

Пойдём ещё дальше, возьмём Институт физики твёрдого тела и разберём его по лабораториям.

И вот, в конечном счёте, нам удалось этот институт классифицировать в терминах кодов научного классификатора, который был для этой всей работы создан.

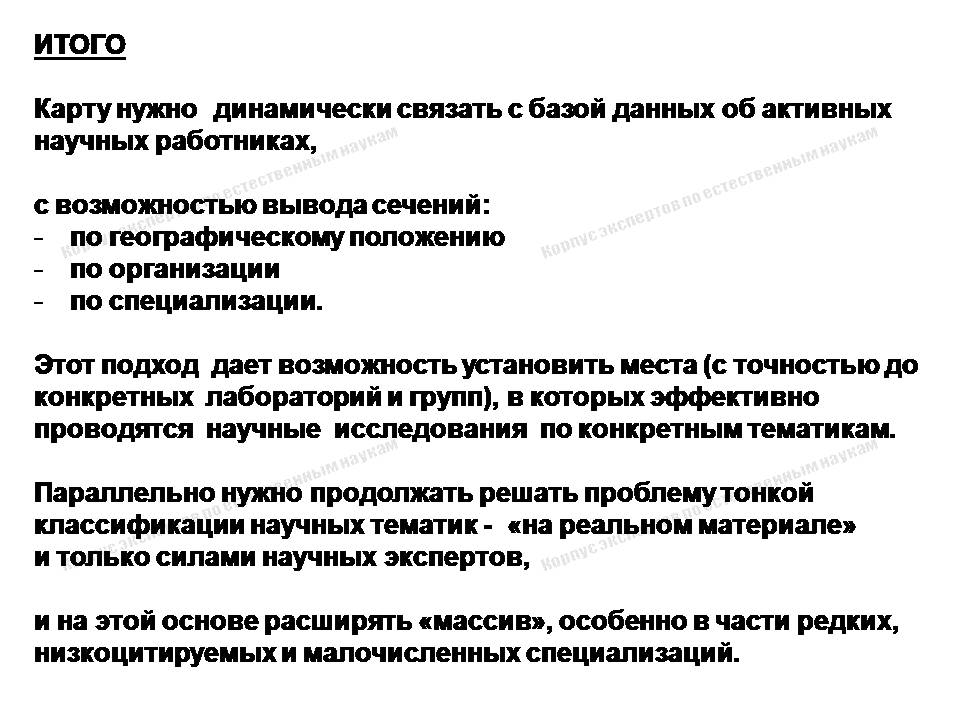

Какой из этого всего вывод?

Помимо перечисленного, мы собираемся уточнять классификацию научных тематик и расширять массив найденных учёных, в особенности - в той части, где специальности малонаселённые, и поэтому общие принципы извлечения специалистов по высокому цитированию не очень хорошо работают. Пожалуй, всё, спасибо за внимание!

Обсуждение лекции

Борис Долгин: Спасибо большое! Я бы начал с такого почти провокационного вопроса - вы не боитесь того, что этот метод будет вполне поощрён и реализован, что карта будет сплошняком составлена, и далее она станет основанием для управленческих решений?

Из зала:Это даже хорошо!

Борис Долгин: Ну, вот в этом вопрос.

Михаил Фейгельман:Первая часть вопроса - если бы я чего-то боялся, я бы уже давно не жил в этой стране.

Борис Долгин: Понимаете, как это может быть сделано, и какие с этим могут быть связаны проблемы?

Михаил Фейгельман:Нет, а как? Тут два разных вопроса - можно сделать что-то, на первый взгляд, как бы в этом роде, но сделать халтурно и далее использовать его для принятия управленческих решений. Но препятствовать этому, разумеется, мы не можем, можем только высказывать свои соображения, что есть реальная карта, а что - её имитация. Другое дело, если есть адекватно составленная карта, и она применяется для управленческих решений! Знаете, красивую серебряную цепочку можно использовать тоже не по назначению - задушить кого-нибудь, к примеру, но что с этим делать?

Борис Долгин: Вы хотели бы, чтобы она использовалась для управленческих решений - не халтурная карта, а качественный продукт?

Михаил Фейгельман:Если качественно сделанный продукт ещё и грамотно используется, то мы это только приветствуем! Если качественный продукт использовать не по назначению — очень плохо, но что же теперь делать? Из таких соображений никаких продуктов нельзя делать, ибо любой можно использовать не по назначению.

Борис Долгин: И в продолжение того, о чём мы когда-то говорили на первичных обсуждениях этого проекта, - я специально не буду касаться социально-гуманитарного комплекса, мы это уже обговорили. Но и не касаясь, как я понимаю, в ряде дисциплин и областей - структура такова, что использование методов кажется затруднённым. Или же эти трудности преодолены? Если же нет, что предполагается делать с ними?

Михаил Фейгельман:Ну, они частичнопреодолены, и это каждый раз отдельная история, как именно их преодолевали, в каждом конкретном случае определённого научного направления нужно придумывать способ хоть и небольшой, но модификации методики, которая должна объясняться соответствующими специалистами, и таким образом восполнять недостатки общего метода. Это долгая и прицельная работа, потому что нет иного способа.

Борис Долгин: А что у вас на подходе из областей? Из того, что, может быть, пока мы не знаем, ещё не было и только начинается?

Михаил Фейгельман:По грубому списку, всё уже пройдено. Мы даже через пять лет после первого опроса по физике, как и обещали, начали второй опрос по атомной физике, и он уже завершён, и подводятся итоги. Надо сказать, что по сравнению с предыдущими результатами добавилось довольно много людей, увеличение чуть ли не вдвое, и эти данные скоро будут опубликованы.

Борис Долгин: И вот вопрос звучал в процессе самой лекции от Даниила Наумова, как я понимаю. По поводу того, а нельзя ли исчезнуть из списка - почему и как?

Даниил, вопрос из зала:Допустим, недавнее количество упоминаний превысило сотню, а потом списки устарели?

Михаил Фейгельман:Да, конечно, если человек присутствовал только в списке активного цитирования, он может из него выпасть, это значит, что он не будет указываться в списках активного цитирования, но из базы он никуда не пропадёт. Есть открытые списки, есть общая база, содержащая на порядки больше информации.

Даниил, вопрос из зала:А если человек умер?

Михаил Фейгельман:Тогда на этот счёт есть отдельный мемориальный список, в который заносятся сведения отдельно.

Даниил, вопрос из зала:В него нельзя попасть непосредственно?

Борис Долгин:Вы имеете в виду - нет ли списка, куда включить Эйнштейна?

Михаил Фейгельман:Нет, этого нам не приходило в головы.

Даниил, вопрос из зала:У меня есть ещё такой вопрос: вот у вас есть критерий цитируемости статей. Если статья цитируется сто раз, если она считается свежей, то автоматически означает, что все её соавторы должны быть в списке. Не пытаются ли таким образом пополнять вашу базы данных - все соавторы автоматически включаются? Это должно быть справедливо для новых статей, а если статья издана более семи лет назад, то есть подозрения, что у людей есть другие статьи, и что они попадут тоже. Такой путь вы используете?

Михаил Фейгельман:Нет, такой путь мы не использовали, но вполне можно и использовать.

Даниил, вопрос из зала:Я пытался процедуру эту делать для коллег из своего института, и находил своих коллег, которые туда попали...

Борис Долгин: Давайте дадим слово Галине Цервиной.

Галина, ответ на вопрос из зала:Этот путь вначале использовал Борис Штерн, и оказалось, что он приводит к перекосам. Статьи с большим количеством соавторов содержат соавторов разного уровня. На этот счёт есть разные критерии, которые разработаны и выложены на сайте, если вы кого-то не видите, вероятно, они не проходят по какому-то критерию.

Михаил Фейгельман:Имеется в виду следующее, если речь о сочинениях, в которых участвует десятки-сотни соавторов, то они исходно не включались в списки Штерна, а сейчас они специфическим способом включаются с нормированием на число соавторов, но это относится к немногочисленным научным областям, где действительно бывает гигантское количество соавторов.

Борис Долгин:Но, даже если говорить не о гигантском наличии соавторов, есть ситуации, где наличие определённого места в списке означает, что человек поучаствовал в практической реализации, а это, может быть, ещё очень начинающий учёный, который сам ещё ничего не сделал, и о его траектории ничего сказать нельзя, - стоит ли его включать?

Михаил Фейгельман:Невозможно установить единый критерий для отсева - хотя бы потому, что в разных научных областях разные традиции упорядочивания таких списков. Где-то первый, где-то последний - это сильно варьируется, и нет общего принципа.

Борис Долгин:Поэтому я и говорю об опасности ситуации, где можно идти кустовым методом, включая всех соавторов статей.

Из зала:Я работал в ВНИИТИ и в курсе ситуации, у меня несколько вопросов. У вас есть рабочее определение научной глубины классификации? То есть до какого уровня вы будете делить? Потому что это техническое определение крайне важно для исследования.

Михаил Фейгельман:Я не готов сейчас дать определение. Классификатор составлялся так, чтобы он охватывал разумным образом имеющиеся области, иногда возникало ещё естественным способом какое-нибудь подразделение.

Из зала, продолжение вопроса:То есть ни количество людей, ни количество публикаций, ни количество диссертаций заранее не задавалось?

Михаил Фейгельман:Да, верно.

Из зала, продолжение вопроса:Понятно, второй вопрос - насколько сознательно вы избегали включения в свой проект людей, которые занимаются инфометрией и библиометрией, которые в том числе профессиональнозанимаются этим. Это было сознательное решение?

Михаил Фейгельман:Это бессознательное решение, мы этого никогда даже не обсуждали, просто собралось четыре или пять научных работников и затеяли проект.

Из зала, продолжение вопроса:Например, в Пущине есть команда, которая много лет занимается подобными исследованиями.

Михаил Фейгельман:Понятно, тут поясню - это изначально было создано как инициативный проект; кто захотел туда войти, тот туда вошёл и работает там, в общем, на общественных началах, чувствуя необходимость.

Из зала, продолжение вопроса:Понятно.

Борис Долгин: А где продукт деятельности этой команды? Он где-то представлен достойно?

Из зала, продолжение вопроса:Есть постоянно издаваемый сборник, в интернете он существует на сайте БЕН - в Библиотеке естественных наук, там эта группа постоянно публикуется, которая занимается наукометрией Пущинского научного центра, но это не единственное: есть Сибирское отделение, которое этим занимается, есть в Карельском научном центре отделение, где этим занимаются, - в общем, есть команды.

А третий вопрос вот какой - тут недавно выступая, Федюкин рассказывал о проекте "Карта науки", имея в виду то, что они поручили Price Waterhouse Coopers создать "супербазу" данных, свалив туда Web Of Science, РИНЦ и патентную базу какую-то. Это никак не связано с вашей работой?

Михаил Фейгельман:Боже упаси, я участвовал в одной из дискуссий в министерстве, которое вёл Федюкин, там было много разного народа, и дискуссия была довольно оживлённая, и по принципу классификации в том числе. Но что они из этого поняли и приняли к действию - я затрудняюсь сказать.

Из зала, продолжение вопроса:Понятно, спасибо!

Галина, из зала:Мы представляем себе и вот этих пущинских наукометристов, и, особенно, новосибирских, мне оттуда пришлось очень большой материал прочитать на тему. Но это просто другое научное направление: все эти люди пишут об объекте, который не знают изнутри, а мы внутри этого объекта сидим, я не знаю ,зачем нужны наукометристы, но это примерно похоже на то, как если преподавать в классическом университете с целью подготовки современных научных работников, а самому не заниматься научной работой. Этот проект, мне кажется, не может быть совмещён ни с какой привычной наукой и библиометрией.

Борис Долгин: Ну, тут есть некоторая другая вы: сказать, что слоны гораздо лучше знают, как они устроены, нежели те зоологи, которые их изучают. Я понимаю и эту логику, действительно есть ощущение, по тому, что я читал из разного рода библиометрических материалов, что это абстрактное теоретизирование, некоторое оттачивание классификации ради классификации, а, в общем, классификация всегда конвенциональна и имеет смысл только тогда, когда понятно, зачем она нужна.

Но, может быть, с кем-то коммуникация была бы полезной.

Константин, вопрос из зала:Поднятая вами проблема - колоссальная по своей значимости. Но возникает вопрос: вот этот массив экспертов, который вы выделяете, что он будет дальше делать - делить федеральные деньги между различными направлениями и т.д. и т.п.? Могут ли эксперты ошибаться - в частности, Ландау?

Борис Долгин: Это вы о чём, простите?

Константин, вопрос из зала:Лев Ландау в 1945 году, когда американцы взорвали бомбу, был создан государственный комитет в СССР сразу же, и начала развиваться задача ...

Борис Долгин: В чём вопрос всё же? Все могут ошибаться.

Константин, вопрос из зала:Так вот, даже Ландау ошибся в своих расчётах до 45-ого года, до взрыва бомбы, вы как теоретик-физик в курсе, нет?

Борис Долгин: Подождите, в чём суть вопроса?

Константин, вопрос из зала:Могут ли эксперты ошибаться? Потому что речь идёт об учёных.

Михаил Фейгельман:Могут, и что?

Константин, вопрос из зала:А второй вопрос, по поводу Ландау, почему у нас после взрыва атомной бомбы так начала развиваться проблема, а до этого проблема атомной бомбы не была развита?

Борис Долгин: Простите, ещё раз повторите вопрос?

Михаил Фейгельман:Самое минимальное, что я могу сказать по этому поводу, - вопрос не по теме лекции, и отвечать на него я не считаю нужным.

Андрей, из зала:У вас в лекции был рассмотрена система Web of Science (компания Thompson&Reuters), а вот есть ещё Scopus, как вы их, если сравнивать, оцениваете?

Михаил Фейгельман:С нашей точки зрения, Web of Science - наиболее универсальная и подходящая для этих целей система. Наверное, могут быть дискуссии по этому поводу, но понятно, что для такого рода проекта нужно было выбрать какой-нибудь один, всё-таки они старательно работают над тем, чтобы всё больше и больше статей попадали в эту их базу, в частности, имеется большая известная проблема для публикации российских учёных, особенно для публикации старых работ, когда большое количество работ оказывается в "скрытых" ссылках, и при простом поиске не находятся, но есть методы более тонкого поиска, которые их извлекают. Для Web of Science это работает; насколько это работает для других систем - не знаю, боюсь, что нет.

Борис Долгин: Так, вот здесь, задавайте вопрос.

Вопрос из зала:Я хочу спросить - вот вы уже работаете в течение нескольких лет, и меня интересует, насколько интерес к вашим исследованиям имел практическое проявление. Пришли люди, спросили и что-то сделали? Это интересно для молодых людей, желающих пойти учиться, выбрать лабораторию, выбрать экспертов, но вот какие-нибудь официальные лица из Академии наук, не энтузиасты, строящие для себя картину науки, противопоставленную официальной неудовлетворительной картине. Вот какая связь между официальной наукой и вашей группой?

Борис Долгин: Официальная наука имеет связь с административными структурами.

Михаил Фейгельман:Никакой нет связи, самое высокое административное лицо, которое интересуется этим проектом, - генеральный директор РВК Игорь Агамирзян. Руководитель крупной государственной компании.

Из зала, продолжение вопроса:То есть абсолютно параллельная структура? Хорошо, спасибо. А скажите, пожалуйста, когда вы это всё предпринимали - у вас были надежды на то, что это получит какое-то значение для тех, кто принимает решения?

Михаил Фейгельман:Вы знаете, надежды даже сейчас есть, только когда это произойдёт - Бог его знает.

Из зала, продолжение вопроса:Ну, вот какие надежды есть?

Михаил Фейгельман:Ну, мало ли. Что-нибудь произойдёт - рак на горе свистнет, сменится руководство Академии наук, например. Вдруг окажутся какие-нибудь люди, которые заинтересуются этим, этого нельзя на 100% исключить, но если бы я планировал деятельность проекта, исходя из этих соображений, - это было бы смешно.

Борис Долгин: К вам какие-то коммерческие компании обращались, чтобы подобрать к себе экспертов?

Михаил Фейгельман:Да, это случается, не то чтобы было их много, но бывает.

Вопрос из зала:Мне показалось, что в списке естественных наук пропущена одна наука - география, физическая география. Как с этим быть?

Михаил Фейгельман:Она вообще входит в науки о Земле, там геология, геохимия, геофизика и география там же, собственно говоря.

Галина, из зала:У меня дополнительный комментарий. Сейчас науки о Земле последние были по опросам в конце 2012-ого года, их очень сложно классифицировать, они очень размазаны, ещё сложнее, чем с химией. В конце 2012-ого года началась кампания с представителями диаспоры по модификации этого классификатора, было признано называть это не географией, чтобы не путать с экономической географией, а называть это надо "экология и рациональное природопользование", что по-русски звучит некрасиво, но по-английски - нормально.

Но сейчас мы пишем эти классификаторы на двух языках. До этой области обязательно дойдёт вопрос, там есть замечательные ветви типа ландшафтоведение, вот это наша география, а есть не наша география.

Вопрос из зала:Боюсь быть закидана гнилыми помидорами, потому что сейчас представлюсь. Я из Российской академии образования - Библиотека Ушинского, но данный вопрос немного другой - лингвистический. Я совершенно с вами согласна, что библиометрия и наукометрия должна делаться людьми, понимающими в конкретных областях науки, потому что сейчас происходит что-то странное... ну, тем не менее, в ваших тезисах было сказано очень хорошо о точной терминологии. Как вы думаете - лингвисты вам в этом случае помешают или немного помогут упорядочить терминологический аппарат? В содружестве с лингвистами вы готовы работать по поводу терминологии естественных наук, классификаторов - помочь Корпусу экспертов?

Михаил Фейгельман:Подождите, но терминология же сама собой сложилась, та терминология, которая используется в научном сообществе.

Из зала, продолжение вопроса:Так та терминология, которая используется в определённой отрасли в научном сообществе, - вы считаете, что это официальный терминологический аппарат?

Михаил Фейгельман:Я не знаю, что такое официальный терминологический аппарат. Вот так люди пишут.

Из зала, продолжение вопроса:Вот если люди пишут, говорят, потом это попадает в словари, в которых принимают участие лингвисты, а если это само по себе существует в научном сообществе. Я не хочу уклоняться в гуманитарные науки, особенно в педагогические. Но в естественных науках это тоже существует, через наши руки это тоже проходит. То, что уже существует в научном сообществе, - это уже терминология?

Борис Долгин: Я попробую чуть иначе спросить - не всегда существуют нормативизированные варианты тех или иных наименований, могут существовать варианты, есть всегда вопрос выбора наиболее точного, вы даже описывали, как вы сталкивались с такими моментами. Можно поставить вопрос так: когда вы будете выбирать из существующего, придавать ему статус локальной нормы в рамках вашего проекта, будете ли вы советоваться с кем-то из специалистов по терминоведению?

Михаил Фейгельман:Скажите мне, где я возьму лингвиста, который знаком с конкретной областью физики?

Из зала, продолжение вопроса:Существуют специалисты по терминоведению, специализирующиеся в узких областях.

Михаил Фейгельман:Думаю, что можно поговорить, - может быть, что-нибудь интересное от этого произойдёт.

Из зала, продолжение вопроса:Мне кажется, что экспертному сообществу это поможет.

Михаил Фейгельман:Может быть и поможет, я готов попробовать.

Борис Долгин: Честно говоря, при том, что я этот вопрос понимаю, и это может быть полезно, я со своей стороны не вижу здесь радикальнойпользы, потому что, по сути дела, в этих системах наименование - условность, конвенция, которая может быть заменена в любой другой момент при возникновении более точного определения.

Михаил Фейгельман:Терминология происходит из английского языка, спорные моменты обсуждаются, это не первостепенное дело в рамках того, что есть.

Из зала:У меня ещё один вопрос: чем глубже вы будете проникать, чем больше узких областей, тем, при выходе на лаборатории, тем больше у вас возникнет полииерархия, возможность отнесения в разные схемы; чем глубже классификация, тем больше возможностей локализации. Вопрос - вы будете работать сознательно только с иерархическим классификатором, или будете использовать сетевые, полииерархические структуры?

Михаил Фейгельман:Вы знаете, просто как-то не успели ещё подумать на эту тему. Когда и если возникнет ситуация, когда мы обнаружим существенные трудности в использовании того типа классификатора, который использовали, - придётся изучить, что известно человечеству, и, может быть, использовать.

Игорь, из зала:Когда был составлен список экспертов, мне интересна реакция коллег, не попавших в него. И нет ли манипуляций с пополнением списка? Из ваших сведений стало ясно, что половина членкоров не оказалась в списке экспертов?

Михаил Фейгельман:Вы имеет в виду реакцию от "непопавших"? Понятия не имею. Моё положение замечательно тем, не только в связи с этим проектом, - что никогда и никому не приходит в голову обращаться ко мне с такими вопросами, такая вот сложилась репутация. Я это не отслеживаю, ко мне никто не приходил, письма не писал на эту тему, а кто что между собой говорит - какое мне дело до этого?

Борис Долгин: На самом деле есть некоторое следствие из этого вопроса. Существует известный социальный эффект, когда разработанная некоторая система, которая стала известна объекту изучения, становится толчком к изменению поведению объекта изучения.

Михаил Фейгельман:Это есть, разумеется Что действительно заметно - возросший интерес заметного количества учёных коллег к тому, правильно ли их посчитали, не ошиблись ли в сторону занижения индекса цитирования.

Действительно, пишут по адресу проекта в последнее время немало, ну, значит, бывают вполне обоснованные претензии, кого-то забыли - исправляем. Надо сказать, что я тут не упомянул про грандиозную техническую проблему, которую нужно было решить в процессе всей деятельности - понимаете, если у научного работника какая-нибудь распространённая фамилия, ну, хорошо, вообще кроме фамилии "Кузнецов" или "Петров" ещё бывают инициалы, казалось бы, это позволяет отделить, так вот - не позволяет во многих случаях. Есть странное явление, обнаруженное нами, не знаю по ведомству какой науки оно проходит, оно состоит в том, что очень часто люди, имеющие одну и ту же фамилию и одни и те же инициалы, вдобавок работают в одной и той же научной области, и это не только семейное! Как это всё с точки зрения науки понимать - неизвестно, но вот факт - таких случаев много, и как этих "слипшихся сиамских близнецов" отделять друг от друга, они и сами-то подчас не знают, на это уходило очень много сил в процессе деятельности.

По соавторам, по статьям - отделимо, но это масса работы. В некоторых случаях приходили благодарности от коллег, что их отделили от полных тёзок.

Из зала: Два вопроса, если можно. Я видел список экспертов "твердотельных", но случайно обратил внимание по классификации ФФИ - диэлектрики оказались никак не представлены в списке - это случайно?

А вот эта картинка - вы подробно разобрали ситуацию с Чернологовским институтом твёрдого тела, видела ли дирекция и сотрудники эту картинку - как они отнеслись к ней? А если нет, то зачем вот вообще это всё?

Михаил Фейгельман:Насчёт диэлектриков - а где их нет, я не понял?

Из зала, продолжение вопроса:В экспертном списке, там много имён...

Михаил Фейгельман:Значит, недостаток списка, случайность, естественно, но в PACS есть раздел 77, ну, народу мало у нас, вот тот случай, когда нужно прицельно искать в этой области с оговоренным уменьшением необходимого количества рекомендаций, видимо, вот пять с плюсом не нашлось. Не нашлось по опросу.

Из зала, продолжение вопроса:Кажется, у нас в институте это фигурировало, когда вы начинали работать. Даже мне приходилось отвечать на этот вопрос вам или вашим коллегам.

Михаил Фейгельман:Просто если никто с этой специализацией не получил пять или больше рекомендаций, то он и не попал под действующие рекомендации.

Из зала, продолжение вопроса:Я об этом и говорю.

Михаил Фейгельман:Конкретно, ситуация с этой областью: нужно залезть в базу и посмотреть, и предпринять специализированный поиск по этому направлению.

Из зала, продолжение вопроса:Мне представляется это странным.

Михаил Фейгельман:Так вышло, никто специально никакую область знаний не ущемлял.

Борис Долгин: Отсюда важность своего рода публичных выступлений с тем, чтобы вообще сигналили представители научных областей.

Михаил Фейгельман:Считайте, что вы сделали заявку на изучение этого вопроса.

Что касается второго вопроса, классификацию специалистов по институту твёрдого тела делал один из заведующих лабораториями этого институт; он не ходил советоваться и спрашивать разрешения у дирекции, - как-то вряд ли бы это ему пришло в голову, полагался на своё знание обстановки. Хотя, с другой стороны, в Нижнем Новгороде, там второй обследованный таким образом институт, там нашим «резидентом» был один из замдиректоров, они работали всей дирекцией над вопросом. «Предъявлен ли дирекции этот список ?» - вообще-то он опубликован, а желает ли дирекция института читать материалы проекта "Корпус экспертов", я не знаю, честно говоря. Дирекции известно о его существовании, это точно, а насколько это ей интересно - кто его знает?

Борис Долгин: А дальше последовал вопрос - а если не показывали, то зачем всё это? Это было окончание вопроса.

Михаил Фейгельман:Я вообще действую по принципам, принятым в свободном обществе: это инициативныйпроект, вот его результаты, они публично объявлены. Желающий использовать - использует, не желающий - нет.

Борис Долгин: Строго говоря, я думаю, что заведомо дирекция института - наименее очевидный "использователь", а вот те, кто хочет "партнёриться" с этим институтом извне, - они более естественный субъект для использования.

Михаил Фейгельман:Так дирекция с одной стороны знает, кто у неё чего стоит, с другой стороны - как правило, не хочет этого знать. У них встроенный конфликт интересов.

Мирон, вопрос из зала:Мирон Моргулёв из Роснано, два вопроса. Первый - а есть ли в проекте разбивка по возрастам? Есть интуитивное ощущение, что географическое распределение по учёным советского поколения и молодым может сильно различаться. Можно ли это как-то найти с помощью вашей системы?

Михаил Фейгельман:Можно извлечь - мы не извлекали этого, но это возможно. У нас нет буквальных биографических данных типа год рождения, но есть данные - год первых публикаций, которые коррелируют в среднем. Произвести извлечение, в принципе, можно.

Мирон, вопрос из зала:Второй вопрос - а где, условно говоря, проходит граница учёных, которых вы отслеживаете в разрезе фундаментальной, прикладной науки?

Борис Долгин: А вы вообще такую границу-разрез делаете?

Михаил Фейгельман:Нет, она не делается в явной форме совсем. Она неявно присутствует просто потому, что сам способ по классификации отбора первичных выборщиков по публикациям и цитированию, конечно, делает серьёзный крен в сторону тех, кто занимается фундаментальной наукой, по сравнению с прикладной. Есть масса пограничных случаев, но отдельного отбора по этому признаку не делали. Понимаем, что прикладных у нас меньше, но нужно принимать особые усилия, чтобы специалистов по инженерным и техническим наукам в такую систему включать, они для экспертной работы часто бывают нужны, но это текущий недостаток продукта.

Борис Долгин: Иными словами, кроме пока не закрытой зоны социально-гуманитарной, которой вы не касались и каких-то недоделок на вашей традиционной поляне, есть ещё инженерный блок?

Михаил Фейгельман:Да, я с самого начала упоминал, что здесь у нас дела похуже.

Борис Долгин: Ещё, коллеги?

Из зала:Насколько вы приветствуете инициативы людей из конкретных институтов, чтобы помочь вам конкретно забраться в них?

Михаил Фейгельман:Конечно, приветствуем! А как же иначе мы бы забрались в них? Конечно, бывает инициатива индуцированная, приехал вот коллега из Нижнего Новгорода, ему рассказали про такую штуку, он сказал, что попробует, через неделю прислал результаты. Вот так "инфекционным путём" и распространяем.

Борис Долгин: Но в самом вопросе об эффекте наличия самой системы кроме понятного и заведомо невредного поиска "а всё ли было отмечено из собственных публикаций?", я совершенно не исключаю, что проект спровоцирует усиление публикационной активности, увеличение нормальных связей в научном сообществе с целью обретения и укрепления репутации.

Михаил Фейгельман:Насчёт публикационной активности, я что-то сомневаюсь, честно говоря.

Борис Долгин: Люди любят попадать на хорошие места!

Михаил Фейгельман:Но если научная публикация мотивируется подобным образом, то, может быть, и не надо? Я не очень верю в результативность для науки такого рода мотивации - может быть, я ошибаюсь.

Борис Долгин: Спасибо большое, я очень надеюсь, что проект будет развиваться!

Михаил Фейгельман:Постараемся!

Борис Долгин: В том числе и в областях, которые пока не затронуты.

Михаил Фейгельман:Если к нам придёт, например, лингвист, который скажет: я знаю, как вашу методу у нас применить, - то мы это охотно обсудим!

Борис Долгин: Спасибо!