Мы публикуем стенограмму и видеозапись лекции, с которой 22 сентября 2016 года в рамках проекта «Публичные лекции “Полит.ру”» выступил лингвист, канд. филолог. наук, зав. кафедрой Истории и филологии Дальнего Востока, с.н.с. Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ; директор Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Георгий Старостин. Его доклад состоялся в Тургеневской библиотеке г. Москвы.

Б. Долгин:Добрый вечер. Сегодня наш гость – Георгий Сергеевич Старостин – к. ф. н., заведующий кафедрой Истории и филологии Дальнего Востока, старший научный сотрудник Центра компаративистики Института восточных культур РГГУ; директор Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС; координатор международного исследовательского проекта «Эволюция языка» (Москва – Санта Фе, Нью-Мексико). Тема лекции: «Языки Африки и их значение для реконструкции древнейшей истории человечества».

Видеозапись лекции

Г. Старостин: Большое спасибо всем пришедшим. Действительно, сегодняшняя лекция открывает некоторый запланированный мини-цикл на осенний семестр. Идея была в том, чтобы не просто рассказать о методологии сравнительного исторического языкознания, а показать некоторые результаты, которые были достигнуты как нашей исторической школой сравнительного исторического языкознания, так и ее предшественниками, и коллегами на Западе, в очень большой степени, в разных университетах и научных институтах, занимающимися теми же проблемами.

Речь пойдет о том, как наука себе представляет историческое разнообразие, условия и механизмы того, как происходила языковая диверсификация, как из одного языка получалась большая языковая семья, в разных уголках планеты. Причем, с акцентами не на языковых семьях, которые пользуются большой популярностью – например, индоевропейская семья, в которую входят большинство языков, с которыми мы так и иначе имеем дело в повседневной жизни, а более экзотические места, которые экзотические лишь в том смысле, что мы о них меньше знаем, они меньше на слуху.

Но, если говорить о задачах сравнительного исторического языкознания в целом, как о задаче изучения вообще механизмов языковой диверсификации, то есть как вместе с расселением человека по планете вместе с ним расселялись и языки, то в этом случае все уголки планеты имеют одинаковую значимость, а может, некоторые малознакомые имеют бОльшую значимость, чем те, которые мы вроде бы знаем.

И в этом смысле совершенно логично и естественно начать этот цикл с Африканского континента. Почему «логично» и «естественно» – потому, что современная наука однозначно связывает возникновение самого вида homo sapiens с Африканским континентом. Более или менее однозначно показано, что первоначальные линии расселения человечества были с Африканского континента на все остальные. И, грубо говоря, «человек современный» – то, что называется anatomically modern human – появился в Африке и дольше всего живет именно в Африке.

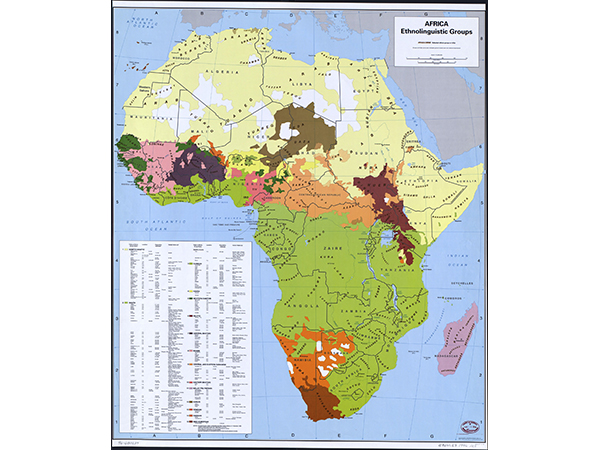

Действительно, на Африканском континенте наблюдается колоссальное разнообразие языков. Здесь на слайде показана общая карта, на которой разными цветами представлены разные языковые группы, не отдельные языки, а языковые группы Африки. Там написано довольно много и надо понимать, что каждая отдельная строчка во всех этих столбиках означает отдельную языковую семью, не отдельный язык, а отдельную языковую семью. Мы видим гигантское разнообразие.

Общая карта языкового разнообразия Африки (кликните на изображение, чтобы увеличить)

В целом на территории Африки сегодня насчитывается около 2000 языков из общего числа языков, от шести до семи тысяч. Вот для примера – языковое разнообразие в отдельно взятой стране. Эта страна – Нигерия. Примерный ее масштаб можно себе представить. Каждый из цветов здесь обозначает отдельную языковую семью, а не отдельный язык. Фактически, в Нигерии можно найти десятки, если не сотни, деревень, каждая из которых говорит на собственном языке. И жителю другой деревни он понятен не будет. То есть, разнообразие, действительно, колоссальное.

Тем не менее – есть ли обязательная связь между тем, что так много языков, и тем, что человек живет дольше всего именно так? Казалось бы, с точки зрения здравого смысла, естественно думать, что – люди живут, люди плодятся и размножаются, вместе с ними плодятся и размножаются их языки, соответственно, за те 150-100 тысяч лет, что человек современного вида, современного типа, с современным языком, живет в Африке, и за это время нормально было бы ожидать образования двух тысяч языков.

Но ситуация устроена гораздо более хитрым образом, на самом деле языковое разнообразие может сложиться гораздо быстрее. Живым примером тому может служить, например, австронезийская семья, одна из самых крупных семей мира, носители языков которой занимают практически все крупные и мелкие острова Тихого и Индийского океанов. Она насчитывает больше 1000 языков, и при этому бОльшая часть этих языков сформировалась – судя по лингвистическим и археологическим данным – за последние 3-4 тысячи лет. За 3-4 тысячи лет может сложиться такое языковое разнообразие.

И те две тысячи африканских языков, которые мы наблюдаем на территории Африки, совершенно не обязательно должны были складываться 100 тысяч лет. И, в принципе, здесь важно не абсолютное число языков, здесь важно число языковых семей, которое мы не можем свести к единицам более крупного уровня. То есть, скажем, на территории Нигерии, действительно, большое количество языков – несколько сотен. Они объединяются в семьи разного уровня – бантоидные, йорубоидные, эдоидные, игбоидные – их, наверное, порядка 20.

Языковое разнообразие в отдельно взятой стране: Нигерия (кликните на карте, чтобы увеличить изображение)

Но дальше можно показать, применяя стандартный сравнительный исторический метод, что эти семьи близки друг к другу, что они родственны друг к другу и что восходят к общему языку, который распался не позднее 5-7 тысяч лет тому назад. А таких объединений, которые бы уже не сводились друг к другу на уровне 5-7 тысяч лет, в Нигерии не много, порядка 3-4.

Так что на самом деле вопрос очень сложный, потому что языки развиваются, множатся, плодятся очень неравномерно, и в реальном смысле, и в хронологическом. И для того, чтобы оценить степень разобщенности языков Африки, нужен довольно сложный анализ лингвистический, история которого начинается, по-видимому, с XIX века, не раньше.

До XIX века мы почти ничего не знали о языках Африки вообще, за исключением отдельных сведений, отдельных описаний самых крупных языков, распространенных на территории этого континента. Например, арабского языка, который, конечно, распространен не в Африке, но арабизация рано, в начале VII-VIII веков, покрыла собой северную часть Африканского континента, и арабский язык был хорошо известен и описан.

Несколько крупных языков разных африканских племенных объединений, государств, было известно европейцам еще в XVII-XVIII веках. В основном, это какие-то крупные языки, которые были расположены вдоль побережья Африки и использовались в качестве языков межплеменного общения: европейские корабли приплывали на Западное побережье Африки и осваивали там, скажем, язык фула, на котором между собой могли общаться многие африканские племена, хотя не для всех это был родной язык. И это облегчало торговые отношения с африканцами и работорговые отношения.

Первая встреча британских офицеров с представителями народности собо (урхобо), Южная Нигерия, конец XIX в.

На восточном побережье Африки таким языком был язык суахили. И до сих пор он выполняет такую функцию. Но до XVIII века о подавляющем большинстве этих языков ничего не было известно. Прогресс начинается с момента активной колонизации Африки европейскими державами. Британских офицеров особо местные языки не интересовали, а вот этнографов, путешественников и исследователей интересовали. К сожалению, они не были профессиональными лингвистами, у них была, скорее, какая-то общая подготовка.

В этнографических работах или в мемуарах XIX века мы часто встречаем ценные сведения по языкам Африки, особенно, если эти языки уже вымерли на сегодня, и единственные сведения о них остались только в мемуарах XIX века. Но, по большому счету, эти сведения не надежны. Серьезные описательные работы по языкам принадлежат в основном миссионерам. Конечной целью миссионеров было обращение местных народов в христианство, но работали они качественно, и их первой целью было максимальное овладение культурой и языком того народа, который они собирались обращать в христианство. Поэтому первые качественные описательные работы – грамматики, словари – это, в основном, работа миссионеров.

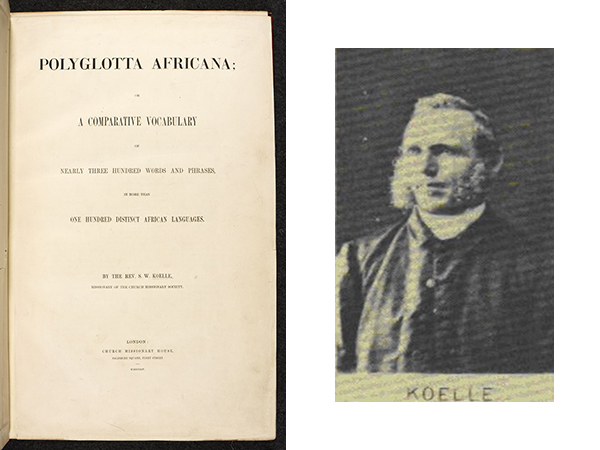

Началом истории сравнительного африканского языкознания считается 1854 год, когда германским миссионером Сигизмундом Кёлле (Sigismund Wilhelm Koelle)был опубликован труд по названием «Полиглотта африкана» – «Африканское многоязычие», и это был сравнительный словарь более чем 150 африканских языков. По тем меркам это был совершенно колоссальный труд.

Сигизмунд Кёлле и «Polyglotta Africana», 1854 г.

Спрашивается, сколько же стран и весей объездил Кёлле? Он почти и не ездил, он сидел на территории современного Сьерра-Леоне и просто-напросто общался с людьми, которые проходили по побережью Западной Африки. Некоторым аналогом работы Кёлле была деятельность московской школы африканистики, начиная с 60х годов XX века. Московские африканисты в качестве источников для изучения использовали студентов африканских стран, обучавшихся в институте им. Мориса Тореза. И собирали богатый урожай, надо сказать.

Но вернемся в XIX век. Данные Кёлле 1854 года до сих пор очень помогают в некоторых классификационных работах, хотя и столько же приводят в замешательство: данные по многим языкам, собранным Кёлле, ученые до сих пор не могут понять – что же это за языки были, откуда взялись и к какой семье их нужно отнести. То ли все носители вымерли, то ли не очень качественные описания были сделаны. Вопросов довольно много. Но исторической значимостью его труд, безусловно, обладает.

Но собственно классификационная работа, попытка как-то все это колоссальное разнообразие не только каталогизировать, но еще и классифицировать, объединить в разные семьи, посмотреть, какие языки близки друг к другу, какие дальше друг от друга, какие можно объединить в одну семью наподобие индоевропейской, уральской или тюркской, а какие нельзя объединить – все эти работы по-серьезному в большинстве своем начались только в начале XX века.

Здесь на слайде фотографии двух крупнейших африканиста-классификатора – Карл Майнгоф (Carl Friedrich Michael Meinhof) и Дитрих Вестерман (Diedrich Hermann Westermann). Дитрих Вестерман был учеником Майнгофа. Помимо того, что они после себя оставили много бесценных чисто описательных трудов по языкам Африки, но и сделали первые серьезные попытки как-то систематизировать все это разнообразие. В чем-то успешные, в чем-то не очень успешные попытки.

Как вообще классифицируются языки? Вкратце: если мы объединяем языки в одну лингвистическую семью, значит, мы претендуем на то, что они являются результатом развития из некоего языка предка. В конце XIX века было показано, что можно разработать достаточно строгую формальную методику того, как можно показать, что все языки в той или иной группе восходят к общему предку, поскольку существуют звуковые и другие законы языкового развития. Если мы можем систематически связать языки регулярными фонетическими соответствиями, показать, что звуки в одних языках в одних и тех же словах регулярно соответствуют звукам в соответствующих словах в других языках, то из этого получается доказательная теория, и мы можем считать эти языки представителями одной семьи, развившимися из одного языка.

Но это идеальная ситуация. Впервые она была апробирована на материале индоевропейской семьи, когда это было показано для языков типа латыни, греческого, санскрита, германских, славянских и так далее. В XIX веке эта же методика достаточно успешно применялась к другим языкам хорошо описанных семей, в основном на территории Евразии.

И проблем было не так много, потому что, как правило, на территории Евразии представленные языковые семьи достаточно мелкие. В них входит несколько десятков языков. В индоевропейскую семью входят от 100 до 200 языков, но там самое главное – расклассифицировать древние индоевропейские языки, которых гораздо меньше. Современные индоевропейские языки в большинстве своем происходят от них.

С Африкой ситуация гораздо труднее, потому что на исследователей в конце XIX века обрушилась целая лавина информации. Сотни и сотни языков, какие-то из них родственные друг другу, какие-то, наоборот, совершенно не родственные друг другу. Но, поскольку истории этих языков никто не знал, все они были в основном бесписьменные, только попадали в поле зрения исследователя, то был соблазн как-то расклассифицировать их в максимально крупные языковые единицы.

У нас две тысячи языков и, если мы скажем, что они распадаются примерно на 200 семей, все равно это для нашей классификации неудобно. Все языки Евразии мы расклассифицировали так, что они распадаются на, может быть, 20 языковых семей. С одной стороны, иметь при этом 200 языковых семей в Африке, никак не связанных друг с другом, для классификации это довольно ужасно.

С другой стороны, ко многим из этих языков применить классический исторический метод оказывается почти невозможно. Во-первых, мало данных, многие из языков описаны очень поверхностно, не хватает грамматической информации, не хватает словарной информации. Во-вторых, явно многие из них похожи друг на друга, но похожи недостаточно, чтобы можно было установить четкие языковые законы. То ли они распались от общего предка слишком давно и изменились настолько, что следы родства по максимуму затерлись. То ли еще что произошло – не ясно.

И в такой ситуации возникает соблазн вернуться к, условно говоря, донаучному этапу исторического языкознания и попробовать классифицировать языки не только на основании жестких языковых законов, которые их связывают друг с другом, но и на основании чего-нибудь еще.

Карл Майнгоф этим довольно сильно грешил. В частности, к лингвистической классификации примешивал еще и элементы антропологической классификации. То есть, языки объявлялись родственными не исходя из того, насколько были связаны какими-то закономерностями элементы этих языков, сколько, например, насколько по антропологическим и культурным параметрам близки народы, говорящих на этих языках.

В частности, он объединил племена готтентотов на юге Африки с афро-азиатскими народами на севере Африки – кушитами, чадцами, берберами – исходя, во-первых, из того, что они имеют с ними некоторые общие культурно-антропологические черты, в частности, готтентоты – скотоводы на юге Африки, как и афразийские племена на севере.

Во-вторых, у них некоторые общие типологические черты были в их языках. Например, у готтентотов в языке была категория рода – мужской и женский. Для нас это вроде бы естественно, что в языке есть мужской, женский и средний род. Африканским языкам категория рода не свойственна. Вместо нее там бывают именные классы, о которых позже. Но вот у готтентотов на юге Африки есть категория рода и она же есть на севере у берберов, чадцев, кушитов и других афразийцев. И исходя из такого гремучего набора признаков, он поместил их в общую таксономическую единицу, которая на конец XIX века носила название хамитских языков. И считалось, что хамитские языки родственны семитским в Передней Азии.

Отчасти эта теория оказалась верна, но в том моменте, которые объединял готтентотов и хамитов, она оказалась впоследствии неверна.

По большому счету языковая классификация на глубоком уровне в начале XX века производилась абсолютно «на глазок» и на базе совершенно любых аргументов, которые только можно было придумать. Как лингвистических, так и не лингвистических.

Вестерман, ученик Майнхофа, старался уже уйти от этого и оперировать только лингвистическими критериями. Он добился довольно большого прогресса в отделении верных идей Майнхофа от ошибочных, но, тем не менее, никакой единой модели общей, стандартной классификации африканских языков не предложил.

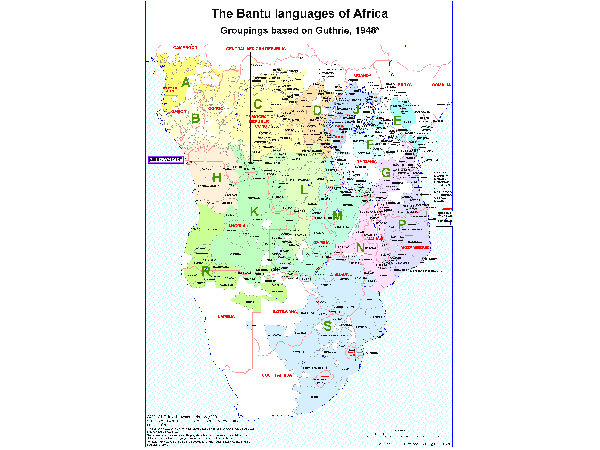

По состоянию на 30-40е годы XX века африканская классификация выглядела сильно разрозненно. Наука признавала существование на территории Африки нескольких очень крупных языковых семей. Квинтэссенцией идеи языковой семьи в Африке является большая семья банту, которая занимает собой большую территорию – практически, всю территорию Центральной и Южной Африки, за исключением койсанских, бушменских, готтентотских языков на самом юге.

Крупнейшая языковая семья Африки: Банту

Кликните на изображение, чтобы увеличить:

Эту семью признали еще в середине XIX века, но более-менее окончательный ее состав определился только к середине XX века. Хотя внутренняя классификация этой огромной семьи до сих пор не очень понятна, по старинке ее продолжают классифицировать по географическим зонам, которые отмечаются отдельными буквами латинского алфавита.

В эту семью банту входят несколько сотен языков – от четырех до шести сотен, в зависимости от мнения, что считать языком, а что считать диалектом. Но все они довольно близки друг к другу.

Вот реконструированная для пра-банту форма единственного числа «мунту» и множественное число «банту», что значит «человек». «Банту» значит люди, форма множественного числа, и вот его отражение в нескольких языках, очень географически далеких друг от друга.

Пуну –это, по-моему, язык группы «А» на крайнем северо-западе, нгандо – язык из группы «С», суахили у нас расположен сильно на востоке, в Танзании. Язык зулу – из группы «S» на самом юге. И, тем не менее, слово «человек» на всех языках звучит очень похоже, а где-то почти одинаково. Мунту – умунту – мту. Бату – банту – абанту – это множественное число, к примеру.

Сразу отмечу, что этот пример очень хорошо иллюстрирует важную типологическую особенность языков банту и ряда других языковых семей Африки. Это так называемая система «именных классов». Рода как такового – мужского, женского, среднего – в этих языках нет, зато практически все существительные расклассифицированы на несколько семантических групп, в разных языках по-разному.

Эти группы могут быть чрезвычайно различными. Это может быть класс людей, класс животных, класс растений, класс длинных предметов, класс круглых предметов. И практически все именные корни, так или иначе, имеют так называемые «классные показатели». «Му» и «ба» – это так называемые показатели «первого класса» Банту – класса людей. Любые люди, слова, обозначающие профессии, национальности и так далее – они будут иметь этот самый префикс «му», восходящий к пра-банту, а во множественном числе этот же самый префикс будет иметь вид «ба». К именным классам мы чуть позже еще вернемся.

Были признаны и некоторые другие крупные семьи – берберские на севере Африки, нилотские на востоке Африки, манде на северо-западе Африки, но, тем не менее, их все равно было очень много. И для создания какой-то общей африканской классификации этого было явно недостаточно.

Тут мы переходим к самой крупной фигуре в исторической африканистике, по крайней мере – на сегодняшний день. Это американский лингвист Джозеф Гринберг (Joseph Harold Greenberg), выдающийся типолог и специалист в области исторического языкознания. Начиная с 1940х годов, он большую часть своей жизни потратил на создание разных крупных моделей классификации языков, языковых семей, языковых ареалов мира.

Ему принадлежит несомненная заслуга того, что он обобщил весь опыт, накопленный в рамках описательной африканской грамматики и в рамках классификационной африканской грамматики, африканистики, и первым в истории африканистики предложил собственную универсальную классификацию языков Африки. Все колоссальное разнообразие языков он свел к всего четырем крупным языковым семьям.

Отдельно остается только Мадагаскар, который в эту классификацию не вписывается никак, потому что это – остров, на него предъявили свои права в свое время австронезийцы. Они, заселив фактически все острова Тихого и Индийского океанов, дошли и до Мадагаскара. И поэтому на Мадагаскаре распространен мальгашский или малагасийский язык, очень поздно туда попавший и явно вытеснивший собой тот, на чем там говорили раньше.

Также европейский африкаанс близок и родственен голландскому и является языком переселенцев из Голландии, языком буров. И вообще – мы не берем сейчас в расчет любые колонизаторские языки, которые оказались на территории Африки за последние 200 лет. И английский, и французский функционируют как языки межплеменного, межнационального общения на этих территориях. Мы говорим сейчас про исконное языковое наследие Африки.

Итак, Гринберг объединил все языки, все семьи, которые до него постулировали разные исследователи, в четыре крупные единицы.

Крупнейшая языковая семья по Гринбергу носит название нигер-конголезской, по названию рек Нигер и реки Конго.

Кликните на изображение, чтобы увеличить карту

Она занимает практически всю территорию юго-западной Африки и Центральную и Южную Африку. Самая крупная семья, внутри этой «макро-семьи», потому что семьи мы уже дальше можем объединять на глубоком уровне в макро-семьи, это уже упоминавшиеся языки банту. Но, помимо языков банту, в нее входят еще несколько десятков языков гораздо более мелкого уровня. И максимальное языковое разнообразие в семье нигер-конголезской представлено в Западной Африке.

Весь этот гигантский район, занятый языками банту, довольно однороден по своему языковому составу. И это означает, что здесь речь идет о лингвистической экспансии племен банту, по-видимому, из этого региона современной Нигерии и Камеруна, в Центральную и Южную Африку.

Эта экспансия имела место в несколько этапов, по-видимому, она происходила на протяжении последних трех-четырех тысяч лет. И связана была с разными причинами, в том числе и с овладением племенами банту на каком-то этапе основами металлургии и, соответственно, технологическом превосходстве над всем остальным населением. Они покрыли собой всю эту территорию и языковое разнообразие на этой территории уменьшилось. Языков много, но они все похожи друг на друга и распались явно недавно.

А вот на территории Западной Африки все гораздо хитрее. Тут огромное количество мелких языковых семей, очень далеких друг от друга, но, по мнению Гринберга, все они, в конечном итоге, всё равно восходят к пра-нигер-конголезскому языку. С большим количеством ответвлений и языков-потомков. Крайняя восточная точка распространения этих языков по Гринбергу – это фиолетовое пятнышко, которое вы видите здесь, это территория Южного Судана, Кордофанский район, горы Нуба. Там распространена семья кордофанских языков, которая совершенно не похожа ни на что из того, на чем говорят по соседству, но по ряду признаков, согласно Гринбергу и другим африканистам, явно напоминает типичные языкинигер-конго, поэтому эту семью иногда называют нигер-кордофанской, для того, чтобы определить ее протяженность с запада на крайний восток.

* * *

Вторая языковая семья, которую он постулировал – нило-сахарская языковая семья, она занимает изолированные клочки территории в том, что в лингвистической типологии называется «Суданский пояс» или «Макро-Суданский пояс». Такая длинная полоса, но разрывная от западной Африки вплоть до Восточной Африки. Эта семья гораздо меньше по количеству языков, в нее входит порядка 200 языков (в Нигеро-Конголезскую – порядка 1000). Тем не менее звуковое разнообразие внутри этой семьи ничуть не меньше, чем внутри нигер-конголезской.

Кликните на картинке, чтобы увеличить карту

Если существовал общий пра-нило-сахарский предок, то этот язык был более древним, чем пра-нигер-кордофанской. Этот предок должен уходить больше, чем на десятитысячелетнюю глубину. Типичными представителями нило-сахарских языков являются, собственно, нилотские языки – например, язык масаи, это племя чрезвычайно популярно среди туристов. Сюда же входят сурмийские языки в Эфиопии – представители этого языка племя мурси, чрезвычайно воинственное и со странными пластинами в нижних губах женщин. А также на крайней границе распространения нило-сахарских языков сюда же входит, по Гринбергу, небольшая группа языков сонгай, носители которых когда-то были жителями вполне крупной Сонгайской империи в Западной Африке. На территории современного Мали.

* * *

Третья крупная семья занимает северную часть Африки и кусок восточной части – это афразийская, она же семито-хамитская. Старое название – семито-хамитская, это библейский термин, он имеет отношение к сыновьям Ноя Симу и Хаму, которые – по библейской традиции – были предками соответствующих племен на Ближнем Востоке и в Африке. Но сегодня от этого термина исследователи отказываются, из-за того, что он предполагает разделение этого массива отдельно на семитов и отдельно на хамитов, хотя лингвистически это не подтверждается.

Кликните на изображение, чтобы увеличить карту:

Тут такая ситуация: есть большая группа семитских языков, которые на территории Африки в основном представлены арабским языком, который туда попал достаточно поздно, а также представлены небольшой группой эфио-семитских языков: амхарский и другие языки Эфиопии. Также в нее входят семитские языки Ближнего Востока: древнееврейский, финикийский, аккадский, современные аравийские языки и другие. И эти языки близко родственные берберским языкам – языки племен кочевников-берберов из Северной Африки, и большому количеству чадских языков, племен на территории Чада или Нигерии, крупнейшим из которых является хауса.

В эту же группу входит неживой, вымерший древнеегипетский язык. Он не является непосредственно семитским, но является афразийским и представляет собой отдельную ветвь этой семьи.

Гораздо дальше от этих языков находятся кушитские языки. Крупнейшими из них являются оромо и сомали. Они отстоят гораздо дальше от всех остальных, и именно поэтому исследователи сегодня отказываются от термина «семито-хамитские», потому что тогда это должны были быть какие-то семито-кушитские языки или, точнее, семито-берберо-чадо – с одной стороны, кушитские – с другой стороны.

* * *

Наконец, четвертая семья – это самая удивительная семья койсанских языковна крайнем юге Африки. Видно, что они занимают очень небольшую часть, и сегодня только один койсанский язык имеет большое число носителей – это язык нама и страна, собственно, Намибия. Все остальные – это мелкие племенные группы бушменов, которые являются маленькими оазисами между носителями языков банту, занимающими основную часть этой территории.

Кликните на изображении, чтобы увеличить карту:

Вот тут – примерное распространений койсанских языков на территории Южной Африки в XVII – начале XVIII веков по тем сведениям, которые мы имеем от первых путешественников. Сегодняшний ареал гораздо меньше, и бОльшая часть языков, которые отмечены на карте, на сегодняшний день являются вымершими. Живыми на сегодня остаются около 20 койсанских языков, и по-видимому, некоторые из них в ближайшее время вымрут окончательно.

* * *

Четыре крупные семьи – каким образом они были установлены? Для того, чтобы идеально обосновать существование языковой семьи, нужна колоссальная работа. Нужны для этих языков словари, грамматики, тщательный детальный анализ, выявление звуковых законов, создание этимологических словарей. Для того, чтобы сделать один подробный серьезный исторический анализ одной семьи в 10-15 языков, нужно около 10 лет непрерывной работы для одного хорошего ученого, и это не предел.

Гринберг, который хотел представить свету модель, общую для всей Африки, не имел возможности проделать тщательный анализ для двух тысяч языков. Да у него и не для каждого из языков были данные соответствующие. Он оперировал методом так называемого «массового сравнения», который был, фактически, его собственным изобретением, и представлял собой попытку последовательного сравнения, последовательного сведения языков сначала в небольшие группы, потом эти группы сводились вместе в объединения бОльшего масштаба, и крупные семьи дальше сводились в макро-семьи.

Это происходило на уровне интуитивной общей оценки «на глазок» сходств между этими языками. Сходств в области грамматики и лексики. Это был очень важный шаг вперед, потому что Гринберг исключил из своей классификации все данные, кроме лингвистических, но строгих стандартов лингвистического сравнения у него, в общем, не было. И, так или иначе, но в классификацию закрадывались некоторые типологические признаки.

Для подавляющего числа языков, входящих в нигер-конголезскую семью, общим типологическим признаком являлось наличие системы именных классов, о чем я уже говорил. Это такое «ноу-хау» нигер-конголезских языков, про которое я уже говорил. Соответственно, если мы видим на территории современной Африки язык, обладающий хорошо развитой системой именных классов, у нас сразу появляется желание включить его в какое-нибудь из подразделений нигер-конголезской семьи.

Для койсанских языков таким типологическим признаком является наличие так называемых «щелчковых» звуков – «кликсов», совершенно уникальных и совершенно не представленных систематически, хотя иногда они попадают в другие языки вместе с заимствованиями, но систематически не представлены ни в каком другом языковом объединении.

Тем не менее, для особо требовательных лингвистов метод сравнения Гринберга – интуитивный по своей сути. И не основан на строгой формальной методологии. Он оказывается мало приемлемым для них, и классификация всех языков Африки на четыре крупные семьи изначально была воспринята с некоторым скепсисом, было много критики. Африканисты приняли ее как некую базовую точку отсчета за неимением лучшей. Просто потому, что никто другой никакой другой, более тщательной, африканской классификации не предложил.

Терминология была достаточно удобной, языковые группировки получались с некоторой точки зрения убедительными, и во многих трудах по африканистике закрепилась своего рода стандартная модель: что все языки Африки делятся на четыре семьи – афразийская, нигеро-конголезская, нило-сахарская и койсанская.

Профессиональные африканисты до сих пор знают, что к этому нужно относиться критически, к этой классификации, потому что она не получена на основании строгого исторического анализа данных, но для неспециалистов, для африканистов-нелингвистов или для широкой публики эту классификацию принимают как нечто данное, что вот Гринберг доказал – хотя на самом деле не доказал – что все языки Африки делятся на четыре группы.

На самом деле тут встает еще интересный вопрос: какого возраста эти самые четыре группы? Допустим, что Гринберг прав, и все языки Африки восходят к четырем пра-языкам. Логично спросить: когда люди говорили на этих четырех пра-языках? Методы датировки языковых семей в лингвистике остаются спорными. Самым успешным, по крайней мере, на взгляд московской школы компаративистики, остается до сих пор метод глоттохронологии, который основан на постулате, что базисная лексика языков мира изменяется примерно с одинаковой скоростью, вне зависимости от языка и времени.

Глоттохронологические датировки распада пра-языков некоторых семей выглядят таким вот образом: современное сравнение ряда крупных африканских блоков дает даты, не очень древние. Скажем, афразийская макро-семья, одна из двух семей Гринберга, к которым остается благосклонное отношение среди африканистов, глоттохронологически датируется примерно 10-12-м тысячелетием до нашей эры. Нигер-конголезская макро-семья – примерно тот же возраст, может быть, чуть помоложе.

Нило-сахарская макро-семья Гринберга, которая глоттохронологически не очень хорошо подтверждается, имеет некоторые блоки внутри себя, например, восточно-суданская семья примерно из 50-60 языков на территории Судана и Эфиопии – ее распад датируется примерно 5-6 тысячелетием до нашей эры.

Про общую койсанскую семью что-то сказать трудно, но она делится, как минимум, на две более-менее надежные семьи, периферийно-койсанскую и центрально-койсанскую, их датировки, соответственно, 5-4 тысячелетие до нашей эры и первое тысячелетие до нашей эры.

Семья банту, которая распространилась по всей Центральной и Южной Африке, датируется примерно 4-3 тысячелетием до нашей эры. Как видите, ни о каких 100 тысячах лет в данном случае, с которыми можно связать первоначальную диверсификацию человека, речь не идет. Те классификационные единицы, которые мы более-менее надежно выделяем, они все не очень старые. Куда подевалось все остальное языковое разнообразие на территории Африки, начиная хотя бы с 180 тысячи лет до нашей эры, спрашивается?

Тут два момента. Первый. Если бы языки Африки, как и любого другого континента планеты, разделялись последовательно и равномерно, то ситуация была бы иной. Может, они и разделялись равномерно, но беда в том, что, помимо языкового деления, человеческому языку свойственен процесс обратный – языковой унификации. И как, например, индоевропейская экспансия в Европу когда-то «затерла» всё языковое разнообразие, существовавшее на территории Европы, и заменила его единым индоевропейским языком, который потом распадался на языки-потомки, точно так же и в Африке огромное количество древнейшего языкового разнообразия было затерто и уничтожено последующими периодами экспансии.

Самый яркий пример – это экспансия банту в Южной и Центральной Африке: они наслоились там на более древнее население охотников и собирателей – койсанов, бОльшая часть из которых была просто ассимилирована в языковом отношении и перешла на языки банту, или просто физически уничтожена. Аналогичным образом большие территории Северной Африки были унифицированы нашествием афразийцев примерно в 12-10 тысячелетии до нашей эры.

Это и объясняет то, что, когда мы видим более-менее надежно доказуемую семью на территории Африки, она оказывается не очень древней. Потому что это, как правило – плод недавней носительной экспансии.

Есть ли какие-то возможности восстановить что-то на более древнем уровне? А тут начинаются основные претензии к классификации Гринберга. Вот нило-сахарская гипотеза, одна из самых спорных точек в классификации. В эту макро-семью он накидал довольно большое количество единиц. В наши дни при более тщательном анализе, на основании более совершенных методов, при применении сравнительно-исторического метода, с применением лексико-статистики и глоттохронологии, на более качественных и подробных данных, чем были доступны Гринбергу, оказалось, что большое количество сходств, которые он наблюдал между этими языками, на поверку оказываются либо фиктивными, либо представляют собой недавние заимствования из одной языковой семьи в другую. И не могут служить аргументом в пользу общего происхождения этих языков.

А восходят ли они на самом деле к общему праязыку – сказать чрезвычайно сложно, потому что, если восходят, то к такому праязыку, который распался не пять-десять тысяч лет назад, а пятьдесят или еще раньше.

Вот, например, почему он называл семью «нило-сахарской»? Потому, что в нее входят нилотские языки, расположенные вдоль течения Нила, и небольшая сахарская семья языков на территории Чада и Нигерии, в нее входят языки канури, тубу и загава. По этим двум точкам он назвал семью нило-сахарской.

Но, когда на более надежном уровне мы сравниваем эти языковые единицы сегодня, оказывается, что на уровне тех генетических маркеров общего происхождения языка, которые нам важны в первую очередь, между ними нет ничего общего. То есть, если брать какой-нибудь стословный список Мориса Сводеша по базисной лексике (100 фундаментальных понятий), начиная с местоимений типа я – ты, ʽрукаʼ, ʽногаʼ и т. п., то между нилотскими и сахарскими языками из этих 100 слов даже на пранилотском и на прасахарском будет совпадать, допустим, два.

Для сравнения: даже между английским и русским языком как потомками индо-европейского, из этой сотни совпадает порядка тридцати слов. А два – это число, лежащее в пределах статистической погрешности. То есть, где два, там может быть и ноль совершенно спокойно. Это не серьезный аргумент.

Стандартная модель Гринберга все равно остается некой базовой точкой отсчета, до сих пор пока никто не предложил более четкую формализированную модель базовых языков Африки. Но большинство лингвистов относятся к ней скептически. И вот некоторые текущие результаты: если брать глубину 10-12 тысяч лет до нашей эры, то можно более-менее уверенно говорить о трех крупных макро-семьях – афразийская, которая во многом подтверждается, нигер-конголезская, которая тоже подтверждается, и, как я называю, макро-суданская – это то, что осталось «на развалинах» нило-сахарской гипотезы Гринберга. А также о 10-12 семьях менее крупного размера, и о нескольких десятках языков-изолятах.

Эти языковые единицы современного африканского разнообразия уже формальными доказательными методами друг к другу не сводятся. Соответственно, с ними может быть всё, что угодно. В частности, не исключено, что они представляют собой все элементы диверсификации, которая началась… а дальше мы можем подставлять любую хронологическую дату старше 15 тысяч лет и вплоть до 50-100 и сколько угодно лет того возраста, который мы хотели бы приписывать возникновению человеческого языка как такового на территории Африки.

И для того, что уверенно реконструировать еще более глубокие праязыковые состояния, необходим колоссальный объем сравнительной исторической работы над уже имеющимся языковым материалом.

Есть один дополнительный момент. Стандартное сравнительное историческое языкознание не дает нам ответить на вопрос о самом глубоком родстве африканских языков, на котором они уже все сводятся в единую макро-семью. Но, учитывая то, что человеческий язык, скорее всего, зародился на территории Африки, вполне уместно задать вопрос: нет ли каких-то признаков, свойственных языкам Африки, в которых можно было бы заподозрить признаки пра-языка человечества? Таких, которые сохранились только на территории Африки и больше нигде?

Были попытки выявить такие признаки, и самым подходящим из таких признаков является звуковая система языков койсанской группы. Это единственные языки, не только на территории Африки, но фактически – мира, у которых естественным элементом их звуковой системы являются так называемые «щелчковые звуки» или «кликсы». Это специфические согласные звуки, которые произносятся не на выдохе, как мы обычно привыкли, а на вдохе, с созданием некоторой области, зажатой с двух сторон языком во рту и произведение путем последовательного размыкания двух смычек такого рода «всасывающих звуков».

Для них придуманы специальные символы в африканистической транскрипции, эти звуки функционируют в койсанских языках как нормальные естественные фонемы, и даже довольно большое количество этих фонем может быть представлено в отдельно взятом койсанском языке – языке къхонг, который сам по себе начинается с щелчкового звука, на котором говорят несколько сотен бушменов в пустыне Калахари, и в нем фонологическая система из – штук 80, наверное – «кликсов». Поскольку они двухфокусные, то произносятся на стыке всасывающего звука и некоего дополнительного, как правило, заднеязычного, призвука.

Вот на языке сандаве в Танзании «ухо» будет просто «кеке», но зато глаз будет «’нгуээ» (с щелчковым звуком). В разных койсанских языках – разные пропорции этих «щелчковых звуков», например, в языке къхонг почти все слова имеют эти щелчковые звуки. Эти «кликсовые звуки» попадают и в другие, не койсанские языки, попадают в составе заимствований, а потом уже перекидываются на исконные слова банту. Но в основном, конечно, это такой типичный признак языков бушменов и готтентотов.

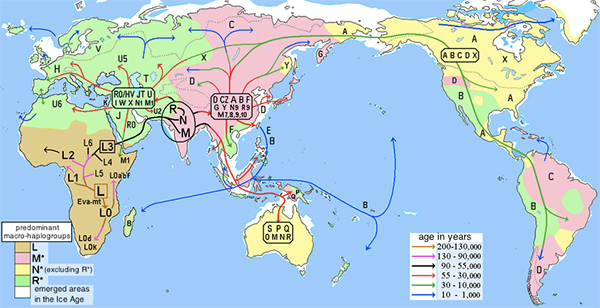

Казалось бы, это чудесно накладывается на генетическую картинку. Были даже работы генетиков в начале XXI века, когда генетики говорили, что получается замечательная генетическая классификация человека: группа L, которая свойственна, в основном, Африке, ее первое ответвление L-0 свойственно, в основном, бушменам и готтентотов, соответственно, они представляют собой первое ответвление общечеловеческого «ствола», и, разумеется, это надо связывать с наличием «щелчковых звуков» в этих языках.

Видимо, так разговаривали наши предки, и сохранилось это только в первом ответвлении, во всех остальных языках – Африки и всего мира – эти звуки просто исчезли. Возможно, уже после первой же бифуркации праязык человечества разделился на пракойсанский и все пра-остальные, и в пра-остальных «щелчковые звуки» пропали. А в пракойсанском они остались.

Это, казалось бы, стройная логическая теория, но, к сожалению, на данный момент она никак не может быть доказана. Были лингвистические выступления, и койсанологи относятся к этой теории очень скептически – по понятной причине. Для большинства людей, которые не занимаются африканскими языками профессионально, «щелчковые звуки» в койсанских языках – это некая фантастическая экзотика. Для профессионального койсанолога, который много общается с бушменами и сам уже научился произносить эти звуки – это не экзотика, а интересные звуки, какие бывают в любых языках мира.

И они так же логично задают вопрос: а почему, собственно говоря, вы предполагаете, что щелчки были в праязыке человечества, остались у койсан и исчезли у всех остальных, почему не наоборот – они появились у койсан, но их никогда не было у всех остальных? Этот диспут на данный момент является принципиально неразрешимым, и таким он будет оставаться до тех пор, пока мы не научимся толково исторически анализировать койсанские языки, а это сделать очень сложно, потому что данных по ним очень мало. И, во-вторых, понимать – чему «щелкающие звуки» у койсан могут соответствовать в других языках, не койсанских.

Койсанские языки/народы и генетика: гаплогруппа L0

Это очень сложный момент, он предполагает идею реконструировать на уровне, возможно, сто тысячелетней давности, но сравнительное историческое языкознание пока еще не научилось реконструировать что бы то ни было на таком уровне. Поэтому историческая кликсология – это направление, в котором можно думать в дальнейшем, но пока – на уровне спекулятивных гипотез.

Финальный вывод: многочисленные языковые унификации на территории Африки, о которых я говорил, «затерли» бОльшую часть древнейшего разнообразия. Но то, что у нас есть эти койсанские языки, другие языки-изоляты, рассеянные по территории Африки, все это дает некоторую надежду на то, что со временем, когда мы научимся толково сочетать друг с другом данные компаративистики, данные сравнительного исторического языкознания и данные общей типологии, всё это позволит пролить свет на ранние механизмы развития и диверсификации языков.

А пока что мы умеем классифицировать африканские языки на довольно большие значимые глубины – 12-10 тысяч лет, но нам трудно пока что-то сказать, кроме общих слов о том, что, безусловно, сопоставительное дальнейшее изучение африканских языков чрезвычайно важно для понимания ранних механизмов развития языков на древних уровнях. Кроме этого нам пока что-то сказать сложно. И для этого нужно очень и очень много работать с языками Африки, начиная с тривиального уровня – уровня описания.

Огромное количество языков на территории этого континента до сих пор еще очень плохо описаны, несмотря на то, что лингвистическая работа продолжается практически в режиме «нон стоп», но это только первый этап. А второй этап – сравнительная историческая обработка материала, которая, в общем-то, только начинается в серьезной сравнительной африканистике. Пост-гринберговской, я бы сказал, такой, которая старается что-то реконструировать убедительно и доказательно. Ей от силы лет 30-40, совсем молодая дисциплина, ей пахать и пахать. На этом спасибо.

Вопросы и ответы:

Б.Долгин: Спасибо большое за лекцию. Я начну с одного маленького уточняющего вопроса и с одного бОльшего вопроса, и затем можно будет задать вопросы всем присутствующим. Итак, во втором выводе, среди тех семей, про которые говорить можно, ничего не сказано о койсанской. При этом, видимо, сам смысл выделения не потерян, судя по тому, что дальше говорилось. Это воспринимается как то, что не понятно, семья это или некое сочетание? Как это воспринимать?

Г. Старостин:Она не попала в раздел «крупная макро-семья», потому что, даже если все койсанские языки были родственны друг другу, «крупной макро-семьей» их никак нельзя было назвать, потому что всего известно 30-40 языков. Включая вымершие. Но второй пункт – действительно, общее койсанское родство не доказано. Убедительно свести все койсанские языки к единому пракойсанскому предку ни у кого из людей, тестировавших эту гипотезу разными средствами, в том числе и у меня, написавшего об этом целое исследование, не получилось.

Вместо этого есть несколько – две – мелкие семьи, одна «периферийно-койсанская», в которую входят бОльшая часть бушменских языков, другая – «центрально-койсанская», в которую входят языки готтентотов и еще нескольких бушменских племен. Плюс еще есть загадочный язык-изолят хадза на территории Танзании, который тоже имеет «кликсы», но при этом в грамматике и в лексике не имеет ничего общего с оставшимися койсанскими языками.

Очень интересный язык и очень интересно – как он оказался на территории Танзании, сколько времени он там живет, но формально диахронически он никак не связан с теми койсанскими языками, которые на юге Африки. И он никак не попадает в крупную макро-семью и общая «койсанская гипотеза» Гринберга не подтверждается.

Б.Долгин:И такой более глобальный вопрос: понятно, что во многих случаях наука работает на методах, созданных на относительно простом и более знакомом материале, применяя его дальше к материалу менее знакомому, более сложному, но потом, постепенно научаясь работать с этим более сложным материалом, иногда начинает возвращать методы, полученные в результате работы с более сложным материалом, к чему-то другому.

Мой вопрос: в какой степени попытки разобраться с материалом африканских языков, помогли сравнительному историческому языкознанию в целом? В работе над языками не африканскими, в работе над языками, которые до того, может быть, казались более понятными?

Г. Старостин:Я могу лично про себя сказать: в моих исследованиях по африканским языкам я использую методику, которая представляет собой нечто среднее между интуитивным методом массового сравнения Гринберга и классическим сравнительно- историческим методом. Массовое сравнение Гринберга не удовлетворительно постольку, поскольку оно объективно не формализируемо.

В некотором смысле работы Гринберга являются нефальсифицируемыми с точки зрения классического подхода к научным теориям, поскольку нет четко понятного метода, в рамках которого можно сказать, что вот это – правильно, а это – не правильно. Сравнительно-исторический метод, наоборот, вполне фальсифицируем, но быстро обработать две тысячи африканских языков этим методом невозможно.

Работа над языками Африки помогает выработать некий усредненный метод, который дает возможность объективно тестировать гипотезу языкового родства, не устанавливая при этом между языками в обязательном порядке регулярных фонетических соответствий. Это некоторая новая методика, которая описана у меня в книжках.

У меня вышли два тома по языкам Африки, сейчас готовится к изданию третий том. Эта же методика сейчас успешно применяется в московском центре компаративистики. Это позволяет получить результаты, которые могут дать базовую классификацию, которая не будет на 100% доказательной, но которая будет хорошей точкой отсчета, чтобы потом на ее базе развивать, доказывать или опровергать выводы, в рамках стандартного классического сравнительно-исторического языкознания.

Если кто-то заинтересуется серьезно, то вот рекомендую «К истокам языкового разнообразия», недавно вышедшая, в ней про языки Африки есть целая глава и изложено подробно то, о чем я сегодня рассказывал.

Вопрос:Скажите, пожалуйста, прибрежные страны Западной Африки – Гана, Бенин и иже с ними - попадают по классификации в нигер-конголезскую группу, правильно?

Г.С.Старостин:Да. По классификации Гринберга.

Вопрос (продолжение):Все делопроизводство там ведется на английском языке. Банковское дело – тоже. Производства там пока нет, но начинает развиваться. Скажите, унификация нигер-конголезских языков как быстро будет идти, по вашей теории, чтобы, к примеру, преподавание в школах и высших школах, технические инструкции, велись на местном языке и какой примерно язык будут использовать из этой группы? Спасибо.

Г. Старостин:Насчет местного языка. Совершенно не случайно, что делопроизводство и административные документы, преподавание и другие виды деятельности идут на английском языке или на французском – это связано с тем, что этот язык объединяет все местные племена. В первую очередь, это для удобства. В Индии, где тоже много языков, английский язык – объединяющий.

Для того, чтобы все было переведено на местный язык, нужно, чтобы во всей стране остался один язык. Если мы захотим перевести на местный язык делопроизводство, к примеру, встанет вопрос: на КАКОЙ язык мы хотим перевести? Переведешь на один язык – обидится другой народ, который живет в этой же стране. А межэтнические конфликты на территории Африки – не дай бог.

А унификация всего сейчас на основе какого-то местного языка – очень маловероятное развитие событий, потому что они внутри своего анклава как живут, и говорят на своем языке, так они и продолжают это делать. Вымирание языков в Африке сегодня касается охотников и собирателей в первую очередь, немногочисленных оставшихся. Они активно переходят на языки своих земледельческих и индустриальных соседей. В остальном у меня нет прогноза, что вся Нигерия, к примеру, с ее несколькими сотнями языков в ближайшие 20-50 лет перейдет на один какой-то язык, тем более местный. Для этого на сегодняшний день отсутствуют предпосылки.

Вопрос:Добрый день. Есть такая теория, что современный человек формировался и произошел в той географической территории Африки, где сейчас находится современная Эфиопия. Но при этом языки, как вы предполагаете, с древнейшими элементами находятся на других территориях. В чем причина подобного «разброса»?

Г. Старостин:В первую очередь это – языковая унификация. Дело в том, что территория Эфиопии – это лакомый кусочек для проживания. Неслучайно именно там произошел человек, там, действительно, очень благоприятные условия, по крайней мере, по африканским меркам. И очень благоприятные условия для земледелия и скотоводства. Соответственно, там последние несколько тысяч лет территорию активно обхаживали племена нилотов, кушитов, омотов, эфиосемитов и так далее. Соответственно, любое присутствие там каких-то древних языков за последние несколько тысяч лет было просто ликвидировано.

Действительно, на территории Эфиопии до сих пор остаются некоторые, очень интересные «островки» – например, есть такой интересный язык-изолят шабо (микеир), говорят на нем охотники-собиратели, несколько сотен человек, обнаружен язык совсем недавно. На него сильно влияют окружающие языки, тем не менее, в основе своей он остается абсолютно изолированным и совершенно не понятно, чем родственным. Совершенно не исключено, что он существовал на этой территории несколько десятков тысяч лет. Правда, это язык без «кликсов».

А на юге – что можно сказать про тех же бушменов? Тот факт, что до сих пор некоторые бушменские языки чудом выжили – вызван, к сожалению, тем, что пришедшие туда банту выгнали бушменов в такие районы, где мы с вами существовать вообще не смогли бы – это пустыня Калахари. Бушмены, тем не менее, там существуют и как-то выживают. На этой территории невозможно разводить скот, заниматься земледелием, строить города, но там могут жить небольшие группы охотников и собирателей, которые могут задержаться на своем уровне развития на многие тысячи лет.

Вопрос:Не могут ли пигмеи быть носителями самого древнего языка?

Г. Старостин:Про пигмеев я не успел сказать. Но языки пигмеев, к сожалению, совершенно не древние языки. Пигмеи, действительно, по своей генетике, весьма раннее ответвление от общеафриканского «ствола», но все исследования по языкам пигмеев показывают, что все пигмеи в тропических лесах центральной Африки разговаривают практически исключительно на языках их скотоводческих и земледельческих соседей.

Есть слабая надежда, что очень тщательный анализ пигмейских языков позволит выделить какую-то субстратную лексику, оставшуюся у них от их древних языков. Например, какие-то термины, названия животных или растений, которые они не позаимствовали у соседей, а оставили от своего древнего языка. Но таких серьезных исследований пока нет.

Пигмеи, увы, полностью подверглись этой самой языковой унификации, в отличие от бушменов, которые что-то древнее сохранили. Удивительно про пигмеев, ведь они не очень активно контактируют с местными земледельцами и скотоводами, тем не менее, когда начинаешь изучать их языки, то оказывается, что это просто локальные варианты тех же нило-конголезских или центрально-суданских языков их более «продвинутых» соседей.

Вопрос:Большое спасибо за лекцию! Я бы хотел спросить: некоторые исследователи предлагали выделить кушитские языки в семью, отдельную от афразийской. Это дело вкуса, связанное с четырьмя семьями Гринберга, или это сомнения в том, что вообще был афразийский праязык?

Г. Старостин:Спасибо за вопрос. Это не дело вкуса, это дело критериев. И формальных требований, которые отдельные исследователи применяют к гипотезе языкового родства. Дело в том, что кушитские языки, действительно, очень сильно отличаются от всех остальных афразийских языков. Скажем, лексикостатистические исследования по афразийским языкам показывают, что базисной общей лексики между семитскими, чадскими, берберскими и египетским намного больше, чем между ними и кушитскими языками.

Тем не менее, некоторый слой, условно говоря, 10 слов из ста, между кушитами и прочими афразийцами, существует. Равно как и существует некоторое количество грамматических аргументов в пользу этого родства. И поэтому я бы сказал, что я не знаю ни одного профессионального афразиста, который бы жестко отделял кушитские языки от всех остальных.

Но есть специалисты более общего профиля, которые придерживаются позиции такой, что языковое родство нужно принимать, только если оно доказано на том же уровне количества и качества данных, который свойственен индоевропейской семье. Если мы не можем показать про два языка, что они родственны друг другу как, например, греческий, латынь и санскрит, то, значит, мы не доказали языковое родство.

Эта позиция, на мой взгляд, и, на взгляд большинства моих коллег, носит явно ущербный характер, потому что языковое родство не является абсолютным, оно является относительным. Некоторые языки ближе родственны друг другу, некоторые – дальше родственны друг от друга, это все зависит от времени их отделения. Поэтому критерии бывают разные, жесткие или более расслабленные, но бывает, что и вообще никакие критерии не работают.

Для общекойсанского единства, например, вообще ни один критерий не работает. И думаю, что ни один серьезный специалист по сравнительному историческому языкознанию этого родства придерживаться не может. А для родства кушитских языков с прочими афразийскими такие критерии, безусловно, есть. Есть много литературы, которая это наглядно показывает. Так что кушитские языки из афразийских никто не исключил.

Вопрос:Спасибо за лекцию. У меня несколько вопросов. Первый: ведь это же устные языки, устная традиция Африки?

Г. Старостин:Да. В основном, да.

Вопрос (продолжение):И всё, что изучается, изучается через призму европейского мышления? Я имею в виду, что представления, опыт и так далее, языки – это же не собственно африканское изучение, правильно?

Б. Долгин:Вы имеете в виду: к какой традиции относится общее понятие науки?

Г. Старостин:Я уточню, что современная африканистика очень активно подключает, в том числе, и носителей африканских языков к лингвистическим исследованиям. Например, большое количество диссертаций и словарей, грамматик, по африканским языкам, уже давно пишутся носителями африканских языков. Конечно, они, как правило, сначала проходят тренинг в каком-нибудь европейском университете, но родились и выросли они в своей родной африканской стране.

Вопрос (продолжение):Чтобы не было искажения в понимании и так далее. Далее: почему такое большое количество языков – две тысячи? В чем причина такого количества языков в Африке?

Г. Старостин:Уточню еще раз: когда языков много – это нормальная ситуация, не нормальная ситуация, наоборот, когда языков мало. Когда языков мало, это значит, что произошла унификация, какая-то волна «накрыла» огромную территорию: допустим, пришли римляне, завоевали всю Европу и установили на ней единый латинский язык. Но, как только они его устанавливают, на большой территории, он сам начинает довольно быстро распадаться на некоторое количество языков.

Вот с языками банту так и произошло: они довольно быстро покрыли собой Центральную и Южную Африку, но дальше, поскольку контакты на этих территориях в силу ландшафта, географии, социальных причин, достаточно ограничены, в каждой маленькой области язык начинает развиваться по местным локальным законам. И очень быстро из одного языка получается несколько сотен. А дальше может быть очередная волна унификации и все это разнообразие опять пропадет. Так что ничего странного про Африку нет, она и в географическом плане так устроена, что там очень удобные условия для языковой диверсификации.

Б. Долгин:Опять же, наверное, для языков исключительно устных, это еще и более просто?

Г. Старостин:Разумеется, да. Когда нет единого племенного над-языка, который над тобой «нависает», то диверсификация происходит очень быстро.

Вопрос (продолжение):Спасибо. И еще вы говорили про «щелкающие звуки», объясните, пожалуйста, их назначение. Это связь с природой? Они подражали животным? Почему у них в языке эти звуки?

Г. Старостин:Назначение их в современных койсанских языках такое же, как и назначение любых звуков, которыми мы с вами пользуемся, это просто обычные фонемы соответствующего языка. Что касается связи с природой – это достаточно спекулятивно, потому что в природе разные звуки бывают.

Вопрос: Здравствуйте. Еще вопрос про лингвистику: есть такое петербургский писатель-лингвист, который очень ярко доказывает, что все языки произошли от русского. Что вы думаете о нем?

Г. Старостин:Драгункин, не Драгунский. Это совершенно сумасшедший тип, не лингвист, конечно, ни разу. Лингвистика все-таки оперирует закономерностями, а он, как и другие, набрасывает бог знает, что.

Вопрос:Скажите, сколько сейчас в мире работает африканистов? Кто описывает и анализирует языки?

Г. Старостин:Порядка сотни.

Вопрос (продолжение):Спасибо. Еще вопрос: сравнивались ли генетическая карта Африки и языковая карта Африки? Язык-изолят, а народ?

Г. Старостин:К сожалению, я не уверен, что геном шабо анализировали. Но, в принципе, конечно, карты сопоставлялись – имеющаяся генетическая классификация и лингвистическая. В чем-то они совпадают, в чем-то – не совпадают, что естественно. Койсаны, например, довольно четко отделяются от остального населения Африки.

А вот потенциальные нигер-конголезцы или нило-сахарцы – там никаких ярких генетических проявлений, которые бы отделяли одних от других, совпадений в генетике и лингвистике не существует. Но, к сожалению, тут до определенного предела мы можем ожидать совпадений, потому что по всей Африке очень распространен процесс перехода народа с одного языка на другой. И в таких ситуациях генетика и лингвистика перестают коррелировать друг с другом, получается более сложная картинка.

Б. Долгин:Достаточно посмотреть на русскоязычных жителей России, чтобы понять, что генетически они довольно разнообразны.

Вопрос (продолжение):Я как-то слышал доклад, что был момент в истории человечества, несколько десятков тысяч лет назад, когда людей оставалось очень мало – около 12 тысяч человек. Какого рода праязык у них был в этот момент?

Г. Старостин:Этого никто не знает, и я ответить на этот вопрос не могу. Но я очень надеюсь, что когда-то было так, потому что это единственное, что дает некоторую надежду на реконструкцию такого языка в некотором отдаленном будущем. Если человечество, начиная с периода сто тысяч лет назад, развивалось непосредственно без «бутылочных горлышек», то реконструировать праязык сто тысячелетней давности у нас нет никакой возможности. Наша надежда – на события довольно жестокие для наших предков, потому что понятно, что связано это было с какими-то катастрофами – на то, что были такие «бутылочные горлышки», потому что тогда хотя бы для одного из них мы сможем что-то сказать про язык 30-50 тысячелетней давности. Но пока – ничего.

Б. Долгин:Большое спасибо за лекцию!